Gabriele Galloni, credits ph. Dino Ignani

NOTA DI GIUSEPPE MARTELLA

Slittamenti è il titolo della prima e fondamentale raccolta di Gabriele Galloni.

Graficamente il testo è molto spaziato: i versi vi nuotano come filamenti di galassie in espansione, o come fotogrammi portati da un vento cosmico, stringhe di codice (verbale, numerico, genetico, tutt’insieme) che hanno perso il loro scopo evolutivo e la password per il ritorno alla Matrice.

Hanno perso l’aggancio con l’origine e col fine, sicché l’eccesso di luce e il candore del dire disegnano scenari per l’elaborazione del lutto e della malinconia.

La sua è una poetica della scansione esatta e pulita che va al di là del metro e della parola, per acquisire direttamente l’immagine e montarla in un discorso editabile e rimediabile.

Il suo sguardo è quello di uno scanner e di un laser, la sua poetica una nanotecnologia della parola-immagine, lo spassionato algido s/montaggio digitale delle fette di vita da parte di un software evoluto in grado di apprendere, ma per ciò stesso fragile ed esposto ai virus dell’ambiente.

Spietatamente egli mette in scena infatti la discrasia sistema/ambiente a vari livelli del vissuto e del testo. Nel suo dire (o mostrare), il silenzio interlineare fa da sfondo, come un tappeto sonoro in negativo.

Il silenzio che accomuna i vivi e i morti, che dilata lo spazio della figura e sospende il tempo dell’evento, preparando il gesto surreale che ci attende, che ci appare in primo piano o in campo lungo, in panoramica o carrellata, dopo lo stacco che fa da legame a diversi livelli del testo, a partire dalla metrica.

Da quella versificazione piana, scontata quasi nel suo tramandare (e tradire) il retaggio della lirica nostrana ed europea, con la più assoluta sprezzatura di ogni “ricercar”, come se questo fosse già avvenuto altrove, in altro luogo e tempo della storia sociale e della propria anima, in una sorta di slittamento fondante dalla psiche individuale allo spirito del tempo (Zeitgeist).

Per quanto la situazione evocata infatti possa spesso essere idiosincratica, perversa, persino oscena, l’atmosfera, la Stimmung, ha sempre in Galloni, una valenza collettiva che attraversa la carne del mondo e la trascende in una prospettiva comunione tra i vivi e i morti.

Certo la fascinazione della morte è una delle costanti della sua poesia, dove thanatos eclissa eros e lo perverte, lo rende obliquo ed elusivo, anfibio e androgino. Diluito e liquidato nel campo semantico dell’amicizia e nella dimensione del ricordo. Ne fa ingrediente e collante di una messa in scena che mira ad altro, al radicalmente Altro, alla comunione coi morti, appunto, con lo spettro di luce del mondo in cui viviamo, con la sua eccessiva trasparenza che brucia lo sguardo, con i limiti del diafano dove si dissolve ogni figura.

In una ridda di echi letterari si consuma qui infatti il rovesciamento, la preclusione di ogni romanzo di formazione, nel tempo reale della rete, nel presente allargato del villaggio globale.

Nel solco scavato dall’ombra lunga dello Stephen Dedalus di James Joyce, l’intransigente artista giovane in cerca di una resa dei conti con l’intera tradizione letteraria dell’occidente: “ineluttabile modalità del visibile: almeno questo se non altro, il pensiero attraverso i miei occhi… limiti del diafano.”

Così Stephen all’inizio del terzo capitolo dell’Ulisse, quando esplora i detriti cangianti della marea e della storia, sulla spiaggia di Dublino, parodiando Aristotele.

Stephen, figura del Figlio, seconda persona della trinità biblica che regge il poema eroicomico in prosa dell’Ulisse (la prima è Leopold Bloom, homme moyen sensuel, la terza Molly Bloom, nuda supina carne del mondo, in attesa di registrare gli eventi di una giornata o di un’epoca).

Artista giovane, colto ed ironico, intransigente specie nei confronti di sé stesso, è anche Gabriele Galloni, con la differenza che per lui non c’è alcun esilio salvifico, nessun altrove dove fuggire, nessuna distanza da guadagnare: è prigioniero della società della trasparenza e della prestazione, dello show business, del Glamorama in cui tutti siamo nel contempo registi e attori coatti, per quanto possiamo esserne consapevoli e prendercene gioco.

Lo “slittamento” è la chiave della sua poetica. Tra continuità e salto, tra metonimia e metafora, c’è una terza via: lo scivolamento continuo delle immagini su una pellicola traslucida, sulla carne del mondo esposto al sole guasto e impietoso dei nostri giorni, come quando in una allucinata vacanza estiva gli adolescenti, “I ragazzi di Focene” scendono in spiaggia o meglio vengono gettati nell’aperto, seminudi e semicoscienti. Nel seducente dondolio di un’onda lunga che promette l’infinità del tempo, l’onnipotenza dei desideri, ma che poi alla fine della giornata si spegne e si asciuga su una parete bianca che non ne conserva traccia: in questa nostra società liquida, di cuspidi e catastrofi, che ospita dimore vacanti e imprevedibili spazi di violenza. Continua a leggere

COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA

COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA

RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA

RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA

RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA

Infaticabile traduttore della poesia neogreca, Crocetti ripropone anche un’antologia delle liriche di Ghiorgos Seferis, il quale — come ricorda Nicola Gardini — sembra attuare «la voce di tante voci», mettendo cioè in campo forze poetiche uguali e contrarie, assorbite da vaste letture nascoste in un faux exprès e dalla spiccata sensibilità di chi deve fare a cazzotti con le proprie origini. L’aspetto polifonico e altresì trasmutante della sua poesia è modulato sui simbolisti e modernisti di cui fu, non a caso, ottimo traduttore: Eliot, Pound e Auden su tutti. Da quest’ultimo pare accogliere il gusto per l’understatement e il disarticolare le cadenze ritmiche fino a produrre suggestioni differenti e distorcenti, in nessun modo legate fra loro: «Ma gli esorcismi, i beni, l’oratoria/ a che servono se sono lontani i vivi?». La mancanza di un continuum si riverbera finanche nei nodi espressivi dell’autore smirneo: non un lirico puro — benché abbia conosciuto a fondo Mallarmé e Valéry —, ma un istrione che passa rapidamente dal pensiero diaristico all’haiku, dalla secca boutade a versi tentacolari. Tra le tematiche più frequenti la statua, il marmo, il tratto devastatore e solvente del mare (non siamo distanti dagli Ossi di seppia, anche se con filtri antinomicamente evangelici): «Ancora poco/ e vedremo i mandorli fiorire/ i marmi splendere al sole/ il mare frangersi in onde;// ancora poco,/ solleviamoci ancora un po’ più su». Le storture e il senso non parificato della poesia di Seferis dipendono naturalmente dalla condizione esistenziale e politica in cui versa lo scrittore. Eppure, il canto dell’allodola riesce a salire in linea verticale e qui il poeta sa bene dove crivellare i suoi rimandi. Omero, Erodoto, Sofocle: l’invidiabile pedigree che, non senza contraccolpo, rinfocola l’amor patrio.

Infaticabile traduttore della poesia neogreca, Crocetti ripropone anche un’antologia delle liriche di Ghiorgos Seferis, il quale — come ricorda Nicola Gardini — sembra attuare «la voce di tante voci», mettendo cioè in campo forze poetiche uguali e contrarie, assorbite da vaste letture nascoste in un faux exprès e dalla spiccata sensibilità di chi deve fare a cazzotti con le proprie origini. L’aspetto polifonico e altresì trasmutante della sua poesia è modulato sui simbolisti e modernisti di cui fu, non a caso, ottimo traduttore: Eliot, Pound e Auden su tutti. Da quest’ultimo pare accogliere il gusto per l’understatement e il disarticolare le cadenze ritmiche fino a produrre suggestioni differenti e distorcenti, in nessun modo legate fra loro: «Ma gli esorcismi, i beni, l’oratoria/ a che servono se sono lontani i vivi?». La mancanza di un continuum si riverbera finanche nei nodi espressivi dell’autore smirneo: non un lirico puro — benché abbia conosciuto a fondo Mallarmé e Valéry —, ma un istrione che passa rapidamente dal pensiero diaristico all’haiku, dalla secca boutade a versi tentacolari. Tra le tematiche più frequenti la statua, il marmo, il tratto devastatore e solvente del mare (non siamo distanti dagli Ossi di seppia, anche se con filtri antinomicamente evangelici): «Ancora poco/ e vedremo i mandorli fiorire/ i marmi splendere al sole/ il mare frangersi in onde;// ancora poco,/ solleviamoci ancora un po’ più su». Le storture e il senso non parificato della poesia di Seferis dipendono naturalmente dalla condizione esistenziale e politica in cui versa lo scrittore. Eppure, il canto dell’allodola riesce a salire in linea verticale e qui il poeta sa bene dove crivellare i suoi rimandi. Omero, Erodoto, Sofocle: l’invidiabile pedigree che, non senza contraccolpo, rinfocola l’amor patrio.

Eppure, sebbene in maniera diversa e secondo differenti sfumature liriche, entrambi sono stati altissima espressione di un’inquietudine religiosa che li ha visti sfiorarsi nell’agone, toccare il vertice della loro arte a distanza di circa un decennio: Ungaretti con Il Dolore nel 1947 e Montale con La bufera e altro nel 1956. Due capolavori come punti di luce infinitamente lontani nella siderale distanza degli astri letterari, eppure percorsi entrambi da una sete di assoluto e di disvelamento del sacro nell’esperire la sofferenza individuale e universale. Quella che nel poeta più anziano è parola nuda, poésie pure, confessione e in senso lato «vita d’un uomo», nel più giovane è impalcatura metaforica, poésie metaphysique, misticismo e costruzione di un personaggio. Da un lato c’è il Cristo di Mio fiume anche tu («Cristo, pensoso palpito,/ Astro incarnato nell’umane tenebre,/ Fratello che t’immoli/ Perennemente per riedificare/ Umanamente l’uomo,/ Santo, Santo che soffri,/ Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli,/ Santo, Santo che soffri/ Per liberare dalla morte i morti/ E sorreggere noi infelici vivi,/ D’un pianto solo mio non piango più,/ Ecco, Ti chiamo, Santo,/ Santo, Santo che soffri»); dall’altro la Cristofora «iddia che non s’incarna» della Primavera hitleriana e di Iride («Perché l’opera tua (che della Sua/ è una forma) fiorisse in altre luci/ Iri del Canaan ti dileguasti/ in quel nimbo di vischi e pungitopi/ che il tuo cuore conduce/ nella notte del mondo, oltre il miraggio/ dei fiori del deserto, tuoi germani»). Due stili e due modi d’approccio alla poesia inconciliabili fra loro, benché ci sia una prossimità nelle tematiche e nell’uguale reazione al descensus ad inferos della guerra e dei disfacimenti della storia.

Eppure, sebbene in maniera diversa e secondo differenti sfumature liriche, entrambi sono stati altissima espressione di un’inquietudine religiosa che li ha visti sfiorarsi nell’agone, toccare il vertice della loro arte a distanza di circa un decennio: Ungaretti con Il Dolore nel 1947 e Montale con La bufera e altro nel 1956. Due capolavori come punti di luce infinitamente lontani nella siderale distanza degli astri letterari, eppure percorsi entrambi da una sete di assoluto e di disvelamento del sacro nell’esperire la sofferenza individuale e universale. Quella che nel poeta più anziano è parola nuda, poésie pure, confessione e in senso lato «vita d’un uomo», nel più giovane è impalcatura metaforica, poésie metaphysique, misticismo e costruzione di un personaggio. Da un lato c’è il Cristo di Mio fiume anche tu («Cristo, pensoso palpito,/ Astro incarnato nell’umane tenebre,/ Fratello che t’immoli/ Perennemente per riedificare/ Umanamente l’uomo,/ Santo, Santo che soffri,/ Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli,/ Santo, Santo che soffri/ Per liberare dalla morte i morti/ E sorreggere noi infelici vivi,/ D’un pianto solo mio non piango più,/ Ecco, Ti chiamo, Santo,/ Santo, Santo che soffri»); dall’altro la Cristofora «iddia che non s’incarna» della Primavera hitleriana e di Iride («Perché l’opera tua (che della Sua/ è una forma) fiorisse in altre luci/ Iri del Canaan ti dileguasti/ in quel nimbo di vischi e pungitopi/ che il tuo cuore conduce/ nella notte del mondo, oltre il miraggio/ dei fiori del deserto, tuoi germani»). Due stili e due modi d’approccio alla poesia inconciliabili fra loro, benché ci sia una prossimità nelle tematiche e nell’uguale reazione al descensus ad inferos della guerra e dei disfacimenti della storia.

Occorre certo avere una piccola idea del percorso poetico di Zanzotto (sin dagli esordi, o almeno a partire da Dietro il paesaggio del 1951, fino a Conglomerati del 2009 e passando da La Beltà del 1968), ed è anche necessario avere abbastanza chiari alcuni dei concetti di Jacques Lacan per seguire l’analisi di Russo Previtali. Tuttavia, l’autore riesce a palesare in modo accessibile, citazioni all’appoggio, le modalità con cui i concetti in area psicanalitica si fanno presenti nell’operato poetico, lungo tutta la produzione di Andrea Zanzotto, sia nelle poesie che nelle prose (saggi e narrazioni).

Occorre certo avere una piccola idea del percorso poetico di Zanzotto (sin dagli esordi, o almeno a partire da Dietro il paesaggio del 1951, fino a Conglomerati del 2009 e passando da La Beltà del 1968), ed è anche necessario avere abbastanza chiari alcuni dei concetti di Jacques Lacan per seguire l’analisi di Russo Previtali. Tuttavia, l’autore riesce a palesare in modo accessibile, citazioni all’appoggio, le modalità con cui i concetti in area psicanalitica si fanno presenti nell’operato poetico, lungo tutta la produzione di Andrea Zanzotto, sia nelle poesie che nelle prose (saggi e narrazioni).

Eugenio Montale, La bufera e altro, edizione commentata da Ida Campeggiani e Niccolò Scaffai

Eugenio Montale, La bufera e altro, edizione commentata da Ida Campeggiani e Niccolò Scaffai

OLTRE IL MITO DELLA FOLLIA

OLTRE IL MITO DELLA FOLLIA

In questa e altre poesie qui contenute, c’è fondamentalmente il senso remoto dell’ “afferrare” la morte pochi istanti prima che arrivi e proprio per questo, perché la si sorprende sul fatto, la si “stana”, si ottiene scampo: la morte scappa per non farsi conoscere la coscienza della morte si ritira perché non può procedere. Nel testo Villalta riprende da François de La Rochefoucauld il pensiero che “né il sole né la morte si possono guardare fissamente”. Quest’opera quindi, sembra rivelarci qualcosa di importante sulla morte: l’uomo che ha trascurato troppo la morte, ha cioè trascurato il gioco di “afferrare” la morte, per stanarla, per farla fuggire, l’ha, evidentemente, guardata troppo.

In questa e altre poesie qui contenute, c’è fondamentalmente il senso remoto dell’ “afferrare” la morte pochi istanti prima che arrivi e proprio per questo, perché la si sorprende sul fatto, la si “stana”, si ottiene scampo: la morte scappa per non farsi conoscere la coscienza della morte si ritira perché non può procedere. Nel testo Villalta riprende da François de La Rochefoucauld il pensiero che “né il sole né la morte si possono guardare fissamente”. Quest’opera quindi, sembra rivelarci qualcosa di importante sulla morte: l’uomo che ha trascurato troppo la morte, ha cioè trascurato il gioco di “afferrare” la morte, per stanarla, per farla fuggire, l’ha, evidentemente, guardata troppo.

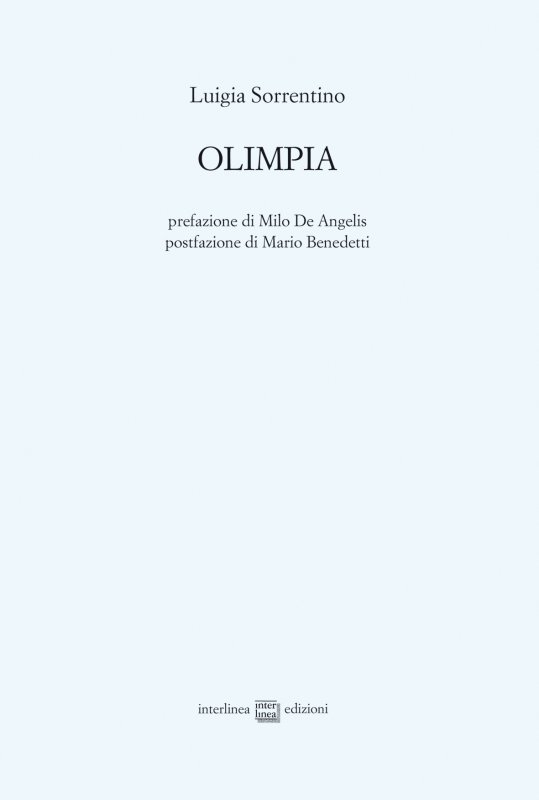

NOTE PER UNA RILETTURA di OLIMPIA

NOTE PER UNA RILETTURA di OLIMPIA

La saggezza ebbra dei poeti. Stefano Vitale

La saggezza ebbra dei poeti. Stefano Vitale La solitudine dei reietti

La solitudine dei reietti

Così, da una Grecia che incessantemente sprigiona la sua forza antica e nello stupore rivela la sua contemporaneità, questi versi cristallini proiettano il lettore su un sentiero che, da un antro oscuro, conduce al bagliore che inonda chi riesce ad approdare a un nuovo orizzonte: viaggio che è dunque iniziazione e, insieme, serena accettazione dell’insolubilità di certi interrogativi che, tormentando furiosamente l’uomo, finiscono per ancorarlo alla sua dimensione mortale. Una sensibilità viscerale – che è simbolo del Femminile – permette a Luigia Sorrentino di accarezzare le eterne questioni dell’umano; ma è la sua qualità di autrice che le consente di trascendere i temi su un piano più alto, nella ricerca di una lingua raffinata, inattuale, che al contempo risuoni nella sua naturalezza: le parole di Olimpia – donna e città, bianca e altissima – non ammettono repliche, sono figlie della poesia irrevocabile dei tragici greci, che come nessun altro seppero dar voce al mito.

Così, da una Grecia che incessantemente sprigiona la sua forza antica e nello stupore rivela la sua contemporaneità, questi versi cristallini proiettano il lettore su un sentiero che, da un antro oscuro, conduce al bagliore che inonda chi riesce ad approdare a un nuovo orizzonte: viaggio che è dunque iniziazione e, insieme, serena accettazione dell’insolubilità di certi interrogativi che, tormentando furiosamente l’uomo, finiscono per ancorarlo alla sua dimensione mortale. Una sensibilità viscerale – che è simbolo del Femminile – permette a Luigia Sorrentino di accarezzare le eterne questioni dell’umano; ma è la sua qualità di autrice che le consente di trascendere i temi su un piano più alto, nella ricerca di una lingua raffinata, inattuale, che al contempo risuoni nella sua naturalezza: le parole di Olimpia – donna e città, bianca e altissima – non ammettono repliche, sono figlie della poesia irrevocabile dei tragici greci, che come nessun altro seppero dar voce al mito.