OLTRE IL MITO DELLA FOLLIA

OLTRE IL MITO DELLA FOLLIA

DI MARCO TESTI

La fascinazione dell’oltre

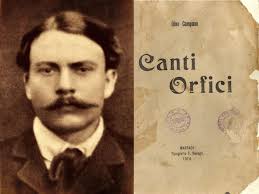

Dino Campana (Marradi 1885, Castel Pulci, Firenze, 1932) rivelò già dalla prima adolescenza un carattere difficile, soprattutto per le sue tensioni, sfociate poi nella psicosi, con la madre. Iniziano così le sue peregrinazioni, causate anche da una fissazione itinerante, che lo porteranno, secon¬do quanto egli stesso raccontò, per l’Europa, la Russia, l’America meridionale. Una squassante relazione con la musa di quegli anni, Sibilla Aleramo, l’accentuarsi delle crisi depressive e il ricovero nel 1918 all’ospedale psichiatrico di Castel Pulci, la morte per una non meglio identificata “setticemia del sangue” il 1 marzo 1932, hanno contribuito a costruire il mito postumo del poeta maledetto italiano.

La sua opera più famosa, i Canti orfici, terminati in una prima stesura nel 1913 e poi pubblicati a sue spese nel 1914, è certamente la testimonianza più drammatica di come le nuove soluzioni stilistiche che cercavano di liberarsi dalle tutele positivistiche e romantiche abbiano coinvolto le individualità dei giovani intellettuali in una complessa operazione non solo letteraria: Boine, Serra, Rebora, Slataper, Michelstaedter, oltre a Campana, si trovano a fare i conti con una realtà profondamente mutata dai nuovi sistemi economico-industriali e dalla perdita di potere da parte dell’intellettuale, non più uomo di corte ma neanche inserito nei nuovi processi produttivi. Il rifiuto di quella realtà, come rimozione della perdita di potere, trova terreno nelle coscienze europee più inquiete e pronte ad una rimessa in discussione, e quindi alla trasgressione, del pensiero razionalista occidentale. Qui si potrebbe subire la tentazione-e in effetti il paragone venne fatto- di vedere in Campana un epigono di Rimbaud, un maledetto post-litteram, sfasato cronologicamente: ma paradossalmente il giudizio di suoi contemporanei, come Boine, arriva a sgombrare l’orizzonte da ogni nube sospetta di imitazione rimbaudiana: per Boine (e non solo per lui) Campana era un pazzo sul serio anche nel senso che la sua poesia era tutt’uno con la sua crescente perdita di comunicatività, con le sue iterazioni ossessive, con il suo precipitare verso quella notte che sarà la sua sconfitta e, ironia della sorte, la sua incoronazione poetica.

Spesso il suo destino, segnato così profondamente dal viaggio e dalla follia, ha attirato la curiosità e l’ammirazione soprattutto dei giovani, anche perché la sua poesia è testimonianza di una fedeltà estrema alle proprie ragioni umane; e queste ragioni esprimevano anche una critica risentita e radicale dell’industria culturale e della società del primo Novecento italiano.

Era, tutto sommato, un’Italia letteraria molto provinciale dove si erigevano le prime comunelle di intellettuali che volevano restaurare il loro partito, quello dei colti, per rimettersi a fare politica, confondendo però Nietzsche, Sorel e Marx, individualismo, anarchismo e fascismo fino ad alimentare contraddizioni che di lì a poco sarebbero esplose in modo drammatico. In questo ambiente di neoromantici cercatori del proprio destino, si trova a fare i conti Campana, un tracagnotto timido, complessato dalla sua provincialità geografica e umana, capace di attraversare a piedi l’appennino tosco-emiliano per vendere o regalare i fogli unti dei suoi Canti. E perché Orfici? Perché la parola si riproponeva come estrema e assoluta testimonianza di una vita ridotta (siamo negli anni della narrativa ma anche del teatro pirandelliani) a immobilizzanti schemi. Qui l’estrema vicinanza al Rimbaud adolescente ed anche ad Hӧlderlin: la poesia ha senso solo se è “felice”, se cioè si fa portatrice di valori “inattuali” ma che nell’atto stesso di realizzarli nell’opera li si vive e li si realizza.

Sono queste, anche se non solo, le radici della poetica campaniana: il vagheggiamento di un passato in cui la poesia, come scriveva Rimbaud, ritmava la vita, la nostalgia delle grandi primavere, quella ellenica, quella rinascimentale, e la singolare attrazione verso le forme manieristiche, che della cultura rinascimentale sono la estrema codificazione e insieme la contaminazione: la coscienza dolente che ogni cosa porta in sé i germi della propria decadenza.

Orfìsmo, quindi, come presa sul mondo, come affermazione del potere creativo della parola sulle cose. Come Orfeo incanta con la sua arte, così la poesia deve trasmettere il senso del mistero che si cela dietro un mondo apparentemente razionalizzabile: il senso del profondo rende alcuni detentori degli strumenti visionari atti a esplorare gli universi capaci di svelarne l’essenza, le immagini che la nascondono e la confondono.

È stato talvolta sottolineato in Campana il rifiuto di qualsiasi letterarietà, da cui scaturirebbe l’operazione di una poesia pura, scevra da finzioni strutturali che ne impediscano il fluire immediato. Questa interpretazione è stata influenzata dalla eccessiva attenzione verso i tratti più esteriori del suo carattere: in poche parole anche nella leggenda campaniana, la spettacolarizzazione ha avuto la meglio sull’indagine critica: la sfida del Nostro ad agganciare la parola all’ideale lo portò a scelte radicali e a sospettare il compromesso dovunque, fino alla fissazione della persecuzione, alla coscienza di rimanere tagliato fuori da una Storia non più afferrabile, ma sognata, vagheggiata, fissata una volta per tutte nel Ritorno dal Viaggio. Tutto questo, però, attraverso una poesia tutt’altro che incolta ed “indigena”, anzi venata da seppur disordinate letture.

In lui sono operative una profonda revisione dannunziana, una naturale predisposizione verso i preromantici tedeschi, lo spiritualismo filosofico e il forte debito, come vedremo più avanti, della prima parte degli Orfici con il romanzo dannunziano Forse che sì forse che no.

Il fascino di Campana, lo si accennava prima, è dovuto al rapporto tra vita, follia, poesia, in una fedeltà radicale alla sua solitaria ricerca di ciò che non è qui. Una volta che il mondo viene fissato in una Chimera, per usare le medesime parole del poeta, allora lì è il porto, la quiete, la resa: la follia arrendevole e straordinariamente consapevole di Campana, che agli psichiatri stupiti diceva di essere stato, un tempo lontano, un po’ poeta, di avere scritto qualche verso, e di essere ormai incapace di scriverne, cosciente di essere malato e di non ragionare più lucidamente come una volta.

I Canti del pellegrino e i suoi luoghi

La sua vita errante e immersa nella sofferenza psichica ha contribuito a creare un vero e proprio mito, anche quando è stato operato il suo recupero come poeta e non solo come personaggio segnato dalla follia e dall’alterità.

Qualcuno ha parlato, (come ha fatto S. Solmi in “La Fiera Letteraria” del 28 agosto 1928, ora in Scrittori negli anni, Milano, Il Saggiatore, 1963) di Rimbaud italiano, altri, ed è il caso di Montale (il quale ritiene che quello di Campana sia il messaggio di un poeta voyant: per questo si veda il suo articolo Sulla poesia di Campana apparso su “L’Italia che scrive” nell’ottobre del 1942) di poeta veggente, ma, in realtà, è difficile separare in parti distinte l’unità di un’esperienza che ha legato indissolubilmente uomo e poesia.

Certo è che quella di Campana è stata la voce di un isolato che ha portato la nostra poesia a vertici mai più raggiunti quanto ad originalità, radicalità e capacità di incarnare i simboli abissali dell’umanità.

Gli Orfici non sono solo il canto dell’ “ultimo Germano in Italia” come si autodefiniva Campana nel sottotitolo in tedesco, “Die Tragödie des letzen Germanen in Italien”, a testimoniare l’estraneità al mondo culturale e “borghese” di allora, fino a rifiutare la scelta di campo che questa borghesia andava maturando, a fianco della Francia e dell’Inghilterra contro l’impero centrale: estraneità rimarcata ancora di più dalla dedica, che il poeta, poi pentito, cercò di raschiare dalla prima edizione del 1914, a Guglielmo II imperatore dei Germani.

I Canti orfici sono il canto estremo di una personalità turbata e scossa che si ergeva in modo anticonformistico contro benpensanti e “giolittiani” (“borghesi” e “giolittiani” sono apostrofi che Campana usava nelle testimonianze raccolte nei Taccuini), ma anche e soprattutto il testamento di una solitudine irreparabile.

Piazza Sarzano, compresa nei Canti orfici ed uscita nello stesso anno di edizione del poema, 1914, sul numero del 15 novembre di “Lacerba” è una testimonianza di questa assenza nel presente, il che non vuol dire vuoto, ma, anzi, come aveva notato Gadamer in Interpretazioni di poeti, (Marietti, 1990), anticipazione di ciò che avverrà, evento stesso che accade nel cuore del poeta e non nella realtà esterna a lui.

Chi scrive ha indagato in un volume su Federigo Tozzi (M. Testi, Altri piani, altre valli, altre montagne, Pensa Multimedia, 2006) la crisi del naturalismo e della coscienza della possibilità dell’esistenza di una oggettività staccata e autonoma rispetto all’interiorità, crisi che peraltro è vastissima, poiché abbraccia tutti i settori dell’attività umana, dalla scienza alla musica. Crisi di cui Campana, come abbiamo visto, è uno dei testimoni più profondamente implicati, anche nella visionarietà con cui trasforma le apparizioni dei luoghi del suo vagabondaggio.

Piazza Sarzano è uno dei numerosi episodi in cui la figura del vagabondo incontra spazi rivelatori, capaci di donare un senso di comunione profonda con il luogo e i suoi rimandi simbolici. Lo sguardo non è più dominato e irretito dal risentimento, ma vola più in alto e nello stesso tempo scava in profondità. Gli occhi sono il veicolo della penetrazione nello spirito del luogo, come nei giardini popolati da statue, ma non da uomini, come nel cammino nella montagna sacra o nei meandri della città turrita:

A l’antica piazza dei tornei salgono strade e strade e nell’aria pura si prevede sotto il cielo il mare. L’aria pura è appena segnata di nubi leggere. L’aria è rosa. Un antico crepuscolo ha tinto la piazza e le sue mura. E dura sotto il cielo che dura, estate rosea di più rosea estate.

Intorno nell’aria del crepuscolo si intendono delle risa, serenamente, e dalle mura sporge una torricella rosa tra l’edera che cela una campana: mentre, accanto, una fonte sotto una cupoletta getta acqua acqua ed acqua senza fretta, nella vetta con il busto di un savio imperatore: acqua acqua, acqua getta senza fretta, con in vetta il busto cieco di un savio imperatore romano. Un vertice colorito dall’altra parte della piazza mette quadretta, da quattro cuspidi una torre quadrata mette quadretta svariate di smalto, un riso acuto nel cielo, oltre il tortueggiare, sopra dei vicoli il velo rosso del roso mattone: ed a quel riso odo risponde l’oblìo. L’oblìo così caro alla statua del pagano imperatore sopra la cupoletta dove l’acqua zampilla senza fretta sotto lo sguardo cieco del savio imperatore romano.

Un vertice colorito dall’altra parte della piazza mette quadretta, da quattro cuspidi una torre quadrata mette quadretta svariate di smalto, un riso acuto nel cielo, oltre il tortueggiare, sopra dei vicoli il velo rosso del roso mattone: ed a quel riso odo risponde l’oblio. L’oblìo così caro alla statua del pagano imperatore sopra la cupoletta dove l’acqua zampilla senza fretta sotto lo sguardo cieco del savio imperatore romano.

Dal ponte sopra la città odo le ritmiche cadenze mediterranee. I colli mi appaiono spogli colle loro torri a traverso le sbarre verdi ma laggiù le farfalle innumerevoli della luce riempiono il paesaggio di un’immobilità di gioia inesauribile. Le grandi case rosee tra i meandri verdi continuano a illudere il crepuscolo. Sulla piazza acciottolata rimbalza un ritmico strido: un fanciullo a sbalzi che fugge melodiosamente. Un chiarore in fondo al deserto della piazza sale tortuoso dal mare dove vicoli verdi di muffa calano in tranelli d’ombra: in mezzo alla piazza, mozza la testa guarda senz’occhi sopra la cupoletta. Una donna bianca appare a una finestra aperta. E’ la notte mediterranea.

Dall’altra parte della piazza la torre quadrangolare s’alza accesa sul corroso mattone sù a capo dei vicoli gonfi cupi tortuosi palpitanti di fiamme. La quadricuspide vetta a quadretta ride svariata di smalto mentre nel fondo bianca e torbida a lato dei lampioni verdi la lussuria siede imperiale. Accanto il busto dagli occhi bianchi rosi e vuoti, e l’orologio verde come un bottone in alto aggancia il tempo all’eternità della piazza. La via si torce e sprofonda. Come nubi sui colli le case veleggiano ancora tra lo svariare del verde e si scorge in fondo il trofeo della V. M. tutto bianco che vibra d’ali nell’aria.

(per le citazioni da Piazza Sarzano e da altri passi degli Orfici abbiamo tenuto conto dell’edizione curata da E. Falqui per Vallecchi, 1973, pp. 84-85).

Il primo elemento rilevante è la nostalgia. Nel senso etimologico di dolore per un ritorno impossibile. Ritorno, per Campana, al tempo “dei tornei”, un altrove collegato a medaglioni, a torri, a chiese, a profili, e qui alla piazza. Appare il richiamo ad altre vite, facce diverse di un’unica dimensione eterna, a ciò che il poeta sente realmente suo, fuori dal suo tempo e dal suo spazio. Il tempo attuale per lui è l’epoca dell’esilio e del pellegrinaggio terreno attraverso gli spazi deputati alla vita comune ma anche e soprattutto alla solitudine, perché nessun luogo è capace di donare riposo al poeta inquieto che cerca la patria perduta o forse mai fondata.

Là dove invece si profila un altro tempo, quello del passato mitizzato e immobilizzato nel sogno, l’aria, ridiventata aperta e pura, lascia presagire la comunione con il tutto, come in un perfetto microcosmo in cui ogni cosa ha il suo posto e la sua giustificazione.

Terra e città qui si incontrano con il mare, rendendo possibile la comunione tra uomo, comunità e natura. Qui infatti il mare non è come per alcuni episodi campaniani luogo della fuga e del viaggio, ma elemento pacificatore e richiamo ad un altro tempo che non questo attuale fatto di contraddizione e di lacerazione.

Torna il cromatismo preferito da Campana, quel rosa che concilia tutto il ciclo poetico umano portandolo a compimento con il ritorno alle origini, la poesia omerica dell’Aurora-dita-di-rosa. Non è un caso che qui avvenga un fenomeno tipico nel poeta di Marradi, l’iterazione di elementi lessematici o fraseologici particolarmente pregnanti per lui: la durata del tempo che prolunga l’attimo estatico (“e dura sotto il cielo che dura”), il momento temporale accidentale da cui scaturisce l’epifania (l’estate e il suo crepuscolo) e il luogo superiore, il cielo, che in Campana assume coordinate spesso ambigue e non conciliate tra di loro; da una parte esso, come in Nietzsche, appare vuoto di divinità, ma nello stesso tempo conserva una valenza nostalgica di luogo pagano popolato dai numi. In questo caso assai vicino ad alcuni motivi presenti in Hӧlderlin, soprattutto quello della nostalgia della presenza degli dei sulla terra in un passato mitico, solo in parte consolata dalla venuta del nuovo dio cristiano.

La piazza genovese conferma la sua connotazione positiva rispetto ad altri luoghi in cui l’elemento disforico prevale: in essa si odono delle risa, ma si noti come ad esse sia collegato un avverbio (“serenamente”) e non un aggettivo come “serene”, quasi il poeta volesse estendere l’atmosfera di conciliazione con l’esistente allargandola sia alla causa (il “riso acuto nel cielo”) sia all’ascoltatore, il poeta stesso che serenamente accoglie il riso echeggiante nella piazza come segno di pacificazione e accordo non solo con lo spazio, ma anche con gli uomini.

Ora appaiono nella lirica elementi reali, come la torre (“la torricella”) che non a caso viene denotata come “rosa”. Il colore della conciliazione e dell’abbandono, al momento dell’incontro tra terra e cielo assorbe anche la torre, ponendola come parte non separata di un tutto di cui il poeta sente l’abissale richiamo. Ecco che emerge un altro motivo campaniano: una antica fonte getta acqua, e il fluire dell’acqua dalla bocca della fonte diviene immagine del tempo attraverso un tipico elemento fonematico di Campana, la ripetizione del sostantivo centrale (“getta acqua, acqua ed acqua senza fretta….acqua acqua, acqua getta senza fretta”) in una disposizione a chiasmo.

L’isotopia del tempo bloccato in un attimo di eternità è assai forte in quel “senza fretta” ripetuto due volte, e torna spesso nell’opera del poeta di Marradi: basti pensare a quel “e del tempo fu sospeso il corso” (p.5 dell’edizione citata) nello splendido episodio de La notte in cui sono presenti elementi descrittivi comuni a Piazza Sarzano: la parte antica della città, nella Notte Faenza e qui Genova, la torre, qui “quadrata” e “quadrangolare” (ma in realtà con una cuspide ottagonale, proprio come quella di Faenza che è “otticuspide”, la chiesa, la fontana, che nella Notte “taceva inaridita” (p. 6); l’immagine del tempo inesorabilmente trascorso è sempre presente, lì in una “lapide spezzata” (Ibid.), qui nel “busto di un savio imperatore”. Il busto, da Campana attribuito ad un imperatore, in realtà era dedicato a Giano bifronte ed era stato sistemato sulla cupola di un tempietto.

Campana non è un visionario puro: non sono d’accordo con la pur autorevole interpretazione di Contini (l’intervento apparve dapprima su “Letteratura” dell’ottobre 1937 e poi in Esercizi di lettura, Le Monnier, 1947) che tenta di restringere la poesia di Campana ad una visività, e non visionarietà, pura. Restrizione che rischia di limitare la complessa questione di come Campana elaborasse i segni del mondo, vista anche la sua continua sperimentazione. Il poeta ha bisogno di un punto di riferimento reale nello spazio per sondarne le tracce di suprema bellezza cancellate dal tempo umano: a piazza Sarzano in effetti c’erano alcune chiese: quella del S. Salvatore, poi distrutta durante la seconda guerra mondiale, e quella di S. Agostino; inoltre c’è, ancora oggi, una fontana. Lo spazio reale offre lo spunto al poeta per approfondire e collegare piani diversi.

C’è inoltre una notazione importante da fare a proposito delle potenzialità simboliche dei luoghi del quotidiano in Campana: come ricorda la Ceragioli nelle note della sua edizione degli Orfici (Rizzoli, 1989, p. 400), a Piazza Sarzano esisteva un dormitorio pubblico che forse il poeta nel suo vagabondaggio aveva frequentato. Se questo fosse vero avrebbe un indiscutibile peso simbolico, perché rappresenterebbe la comunione con la città, sia sul versante diurno, con la distinzione e separazione dei luoghi, parti di un tutto placentare (la città senza tempo), sia su quello notturno, in cui non hanno più luogo le separazioni del molteplice e domina l’indistinto.

Ora il narratore invita a guardare l’altra parte della piazza, dove si nota la guglia (il “vertice”), dai vari colori, di una torre. Il riferimento è alla torre della chiesa di Sant’Agostino, a base quadrata ma con una guglia ottagonale e con quattro piramidi angolari (il che richiama la “otticuspide” della Notte) ed è intarsiata da quadretti e maioliche, ed ecco spiegato quel neutro plurale di origine vernacolare, di “quadretta”: la torre reca (“mette”) nella sua muratura tasselli quadrati (in genovese “quadretta”). Il cielo stesso sorride, il che fa da pendant alle risa che, come abbiamo visto poco prima, si “intendono” nel crepuscolo.

Continua l’immagine della comunione tra cielo, terra e io narrante, che segna un momento, assai raro, di perfetto accordo con il tutto. Il protagonista si sente pacificato con l’universo delle cose e degli uomini, perché in un attimo privilegiato ha colto l’essenza del mondo ed è riuscito a vedere oltre il velo di Maya del molteplice: le risa del cielo rispondono a quelle degli uomini, oltre il labirinto dei sensi, qui presente sotto la metafora del “tortueggiare” sopra i vicoli della città vecchia.

Non è un caso che, subito dopo, appaia anche l’altro grande motivo dell’oblio: quella che Campana ritiene la statua di un imperatore, che dorme nel flusso dei millenni, suggerisce la saggezza (ed ecco perché quell’aggettivo “savio” dedicato al busto) dell’abbandono totale al tempo.

Il senso di eternità dell’attimo epifanico è rafforzato dal legame tra “immobilità” e “gioia inesauribile”: l’abbandono della dimensione antropologica dell’esistenza caduca porta all’immobilità del tempo, all’eternità celata in quell’attimo in cui viene abolito e con esso il dolore e le disillusioni che hanno attraversato sempre la vita del poeta.

L’ombra dell’eterno viene intravista in un subitaneo bagliore, ma questo basta a consegnare l’animo del poeta alla felicità, perché, come in Hӧlderlin, quel momento diviene in interiore homine un eterno presente.

In questa accezione di torpore dei sensi, anche i movimenti –che riporterebbero il poeta al presente dell’accadere- divengono ricordo della grazia assoluta del kairos, collegato alla corsa “a sbalzi” di un bambino, che nonostante questa descrizione che farebbe pensare ad un movimento inelegante e diseguale, è invece, con un’immagine probabilmente mutuata da D’Annunzio, melodioso (Cfr. “Il fanciullo”, in Alcyone, dove appare il verso “s’allontana melodiosamente”; in D’Annunzio, Tutte le poesie, Newton, p. 312. Sui “calchi” dannunziani in Campana mi permetto di consigliare un mio lavoro, Dal “Forse che sì forse che no” alla “Notte” orfica. Suggestioni e calchi dannunziani del Campana “notturno”, di cui sono qui riportati molti spunti, in “Otto/Novecento”, gennaio-febbraio 1992).

Lo sguardo dentro, poi fuori, ora rientra nella piazza, al centro focale secondo la visione del poeta, che torna ossessivamente alla testa “senz’occhi” del Giano-imperatore sopra la cupola, il che mi sembra un involontario riferimento allo sguardo dell’occhio interiore che per ascoltare il profondo dell’essere si distacca dalle apparenze del mondo.

Si guardi ora all’apparizione femminile nella piazza, contrassegnata dal colore bianco, delegato a connotare purezza, ma che già nella Notte era collegato al tema della conquista dell’ancella e della congiunzione carnale. Contraddizione? Non lo credo: piuttosto ritengo che si tratti di una ulteriore prova della tendenza della poesia di Campana al movimento circolare che abolisca gli apparenti contrari e che riveli la compresenza degli opposti.

Con questa nota cromatica e simbolica si apre il motivo della notte mediterranea. La dimensione mediterranea trova rimandi mitopoietici assai antichi e radicati nella profondità degli archetipi elementari. Mediterraneo è associata alla donna “bianca”, e non è un caso che le interpretazioni legate alla dualità popoli mediterranei-popoli indoeuropei abbiano sempre, a partire da uno dei riferimenti basilari, Bachofen (Il matriarcato, ed. it. Einaudi, 1988), avvicinato la dimensione mediterranea al matriarcato e quella indoeuropea alla società patriarcale. L’immagine femminile apre anche in Campana l’universo del Mediterraneo, e si noti che qui questo universo è tutt’uno con la notte, e perciò secondo gli studi archetipici sviluppatisi dopo Bachofen, Kerényi e Jung, (Soprattutto N. Frye, G. Bachelard, G. Durand, J. Hillman) con Persefone e il simbolismo placentare dell’indistinto e del ritorno alla madre: quello del ritorno, come il lettore familiare di Campana sa, è un motivo fortissimo nel Nostro. Ricorrono alla fine del brano gli elementi caratteristici dell’eternità: il busto ha gli occhi “bianchi” e “vuoti”, perciò lo sguardo non è più quello esteriore dell’apparenza, ma diviene ora non-sguardo, ora sguardo interiore, come in alcuni esiti narrativi di quello stesso periodo: si pensi alla pregnanza simbolica -fin dal titolo- del romanzo Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi, che rappresenta un attacco alla concezione piattamente oggettivistica e neo-naturalistica della realtà come un assoluto fuori-di-noi e non come, invece, un movimento di interazione tra psiche e fenomeno.

Il simbolo per eccellenza del tempo, l’orologio della piazza, qui diviene elemento pregnante di un rito di passaggio, perché “aggancia”, scrive Campana, il tempo mortale all’eternità del luogo. Il poeta deve esprimersi attraverso paradossi per poter in qualche nodo comunicare l’indicibile, e cioè l’abolizione del tempo.

Due sono dunque gli elementi spaziali, due particolari che la voce narrante adopera per alludere ad una dimensione altra: il busto marmoreo dagli occhi spenti e per questo consegnati alla vera vista, e l’orologio, che come un “bottone” aggancia il presente all’infinito. Non solo: l’elemento femminile, legato ambiguamente al motivo della lussuria primigenia (che abbiamo visto essere complementare a quello della purezza) riappare dapprima nella figura della prostituta (“la lussuria siede imperiale”), utilizzata da Campana già nella Notte, per poi concludersi, con un movimento eufemizzante non insolito nella letteratura poetica (basti pensare alla canzone conclusiva del Canzoniere di Petrarca dedicata alla Madonna) con un’immagine mariana: “si scorge in fondo il trofeo della V. M. tutto bianco che vibra d’ali nell’aria”. Secondo la testimonianza diretta del Pariani, lo psichiatra che ebbe in cura Campana nel manicomio di Castel Pulci, (Vite non romanzate di Dino Campana scrittore e di Evaristo Boncinelli scultore, Vallecchi, 1938), il poeta aveva chiarito che i trofei della Vergine Maria (scioglimento delle iniziali “V. M.” nel testo) erano statue di marmo e di gesso di Maria e di angeli che egli aveva visto a Genova, senza ulteriori precisazioni. Ma nel Taccuinetto faentino il poeta scrive di una “Lampada accesa davanti alla madonna (sic) bianca, davanti alla ringhiera e la torre barocca e quadrata” (Taccuini, a c. di F. Ceragioli, Scuola Superiore Normale di Pisa, 1990, pp. 240-241 e 308). Il che lascerebbe pensare ad un tentativo di soluzione del dissidio presente in Campana tra immanenza paganeggiante e Dio cristiano, ma non tanto in senso religioso quanto esistenziale: le immagini pagane divengono trofei consegnati alla Vergine in una sorta di percorso millenario assorbito dentro l’attimo in cui il tempo ferma il suo corso. La strada della storia e quella delle religioni che si sono affermate nel suo corso termina nel momento privilegiato in cui il poeta può affacciarsi sull’eternità comprendendo in un solo attimo la necessità degli apparenti movimenti del percorso umano.

Una piazza di Genova diviene la soglia di un’eternità mitopoietica in cui precipitano elementi pagani, cristiani, nietzschiani ed esoterici. Eternità da intendere come sospensione di un tempo che il poeta viveva come esilio e come tentativo di accesso al mondo sognato e cercato, anche attraverso il viaggio fisico.

Una piazza, luogo archetipo in occidente della pòlis e della comunità dei cittadini, rappresenta per un attimo il limen sacro oltre il quale vi è la riconquista della patria perduta, a patto che si scelga di non tornare. La lunga, quieta follia di Campana chiuso a Castel Pulci è forse la prova che la scelta radicale aveva trascinato con sé le ultime possibilità di accordo con la comune degli uomini che la piazza rappresenta nel nostro immaginario. La piazza Sarzano che lo aveva conciliato un istante con il mondo, nello stesso tempo lo consegnava alla notte del sogno assoluto, senza possibilità di risveglio, grazie proprio alla potenza dei simboli e degli archetipi che da essa si sprigionano in quanto agorà e insieme porta del paradiso perduto.

Il fuori di Campana fa parte dell’inesauribile accadere delle cose, ma reca il suggello dell’ energia metamorfica dell’immaginazione: ecco perciò che la “vecchia città”, reca un preciso riferimento topografico, perché è Faenza, non molto distante dal luogo natìo di Campana, Marradi, ma insieme diviene qualcosa d’altro: lo spazio in cui si manifesta l’incontro con il principio archetipo del mondo al di là delle continue trasformazioni. Il dentro si sovrappone al fuori, perché l’occhio del poeta privilegia solo alcuni elementi tra quelli che la scena gli presenta, come il particolare che Faenza sia “rossa di mura”, “turrita”.

La città è il luogo degli uomini, lo spazio delle contraddizioni e della ricerca d’unità: rappresenta nello stesso tempo la storia nel suo divenire comunità d’uomini che talvolta esclude dal suo seno chi se ne separa. Luogo per questo tetragono, oggetto di desiderio ed insieme di repulsione, che è, nonostante le resistenze nostalgiche ed edeniche, il luogo della modernità e che quindi incarna l’ambiguità della Necessità. Il poeta non guarda alla città come patria, ma come luogo da lasciare per affrontare il cammino. Il suo è lo sguardo del visitatore che tende verso l’altrove ma che nel contempo legge le tracce di questo altrove nel passaggio: è un po’ come quell’ambiguo spirito delle colonie di cui parla Gadamer nel suo già citato saggio su Hölderlin, laddove chi lascia la patria lo fa per amore della propria città, e in quel suo dolore dell’abbandono cela l’estremo amore per la terra natìa. E nella celebre lettera a Cecchi, in cui Campana spiega il motivo della citazione da Whitman, che tra poco vedremo, il poeta di Marradi scrive: “Cercavo idealmente una patria non avendone”. Ma Campana è anche il poeta in cui le immagini solo apparentemente si accavallano in modo disordinato: in realtà esse si stringono intorno a pochi nodi semantici in maniera così stretta che quasi potremmo chiamarla ossessione. Prendiamo il colore rosso della città: come non riandare al colophon degli Orfici, a quel “Erano tutti stracciati e coperti dal sangue del ragazzo”, scritto in inglese come calco di un verso dal “Song of myself” di Walt Withman, in cui si ricorda non tanto un episodio particolare, l’uccisione di giovani cacciatori, quanto il loro essere vittime di assassini coperti di sangue oltre che essere giovani (Non uno che avesse più di trent’anni), con Campana che scrive questi versi prima dei trenta? Il colore del sangue versato si estende alla città: sembra quasi che il poeta sappia che il costo della riappropriazione è la ferita.

È singolare come la città di questo brano sia la città-archetipo, “turrita”, antica, racchiusa di vecchie mura, un giardino legato alla figura materna, recintato come un paradeisos iranico, ma che sia minacciata tutt’intorno dal deserto: è “arsa sulla pianura sterminata dell’agosto torrido”, anche se questo panorama desolato è attenuato dal “lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo”. Si noti il dispositivo dello spazio narrativo, che pone un cerchio dentro l’altro: la città, il deserto, lontane colline, in una sorta di prossemica derivata da Tasso e dalla descrizione della Gerusalemme assediata dai crociati.

La città reale, Faenza, esiste come spunto descrittivo, ma è subito vissuta dallo spirito del poeta come luogo un tempo paradiso e ora minacciata dall’aridità. Gli occhi del visitatore sono colpiti, all’interno della città, dal vuoto degli archi, e si noti come quell’avverbio modale, “enormemente”, sia riferito non agli archi stessi, ma, per ipallage, all’aggettivo “vuoti”: non sono gli archi enormi ad essere vuoti, ma è il vuoto degli archi che è enorme, il che, è evidente, è cosa diversa, perché il trasferimento di significato va da un elemento fisico e ormai canonico ad una sensazione spaziale indefinita. Tutto sembra lentamente dirigersi verso l’immobilità, il silenzio, l’abolizione del tempo; il “fiume è impaludato in magre stagnazione plumbee”, mentre tutti gli elementi del paesaggio che si vedono ancora in movimento sembrano avviarsi verso la sospensione e l’abolizione del momento: gli stessi zingari “mobili” sono disposti silenziosamente sulla riva.

Si guardi al modo in cui il poeta costruisce il paesaggio: non crea ex novo forme spaziali, né trasforma in maniera soggettiva l’oggetto dello sguardo, ma lo lascia semplicemente scorrere sotto gli occhi del lettore-spettatore. Non c’è infatti fissazione olistica nella lettura dell’esterno: il fuori è per alcuni versi indipendente dalla rete di elementi semantici prioritari nel testo come l’immobilità, il silenzio, l’assenza; permangono nella descrizione aspetti che creano varietà e contraddizione rispetto alla sospensione del tempo: le sagome di zingari mobili, il barbaglio lontano di un canneto. Lo sfondo originario della descrizione è attraversato dal vissuto, e più precisamente dal visto: la molteplicità è all’origine della visione. Come la città turrita è circondata dall’arsura, così anche la visione originaria della mobilità è attorniata dalla assenza di dimensioni umane, il deserto dei mistici: l’acqua morta, che è un segno legato all’annegamento, alla scomparsa, allo smembramento, in accordo con l’isotopia del rosso e del sangue che abbiamo visto in apertura. È un elemento che ci riporta ad una serie di connotazioni presenti nella Notte, che rappresentano lo sviluppo monotematico del lessico precedentemente notato: finestre mute, torre arida, fontana inaridita, lapide spezzata, una strada deserta, aridità meridiana, luce catastrofica, silenzio meridiano. La rete dei temi in questo passo è piuttosto ridotta: un movimento originario, la lenta calcificazione delle immagini, l’immobilità finale. La città è prigioniera di un agosto torrido che è figura del deserto, è immobilizzata non dall’energia medusea del poeta ma da una dimensione del tutto temporale, metereologica direi. Campana non dipinge immediatamente una visione a-temporale, proiettando sul foglio bianco una ossessione psichica, ma prepara la tela della scrittura con un foglio di viaggio vero e proprio: l’elemento di base della Notte è il ricordo di un attraversamento reale, in una calcinante estate a Faenza. Il punto di partenza è quindi visivo, e qui ha ragione Contini: non vi è il procedimento espressionistico della deformazione aggressiva e risentita ab imo, ma una visività certamente non realistica, semmai in sintonia non necessariamente diretta con i procedimenti impressionistici e soprattutto con la pittura rinascimentale, Michelangelo in primis.

Faenza non è nominata, ma è presentata come una “vecchia città” e questo denuncia un procedimento di simbolizzazione assai avanzato, rafforzato dalla dimensione soffocante, desertica del momento: è il meriggio immediatamente precedente il tocco che annuncia la sera, analogo al momento del “Te lucis ante” dell’Ottavo del Purgatorio. Il richiamo a Dante non è di secondaria importanza, perché la Notte è anche un tributo alla suggestione dell’antico, vissuta come una terribile forza interiore e non come cultura esteriore: la torre e le mura rimandano al medioevo, le donne che trascinano mollemente le lunghe vesti hanno “profili di medaglia” (La Notte, p.5) e questo coglie la suggestione dei ritratti dei tondi rinascimentali: i “profili” sono visti già in funzione della loro collocazione pittorica, colti nel loro appartenere già ad un contesto culturale che il poeta considera affine al proprio spirito. Più avanti tornerà questa tecnica di rappresentazione non più in presa diretta ma secondo la propria strutturazione culturale (la citazione pittorica al posto dell’originale in carne ed ossa), con riferimenti a “profili di montone coi neri capelli agilmente attorti sulla testa culturale barbaramente decorata dall’occhio liquido come da una gemma nera dagli sfaccettamenti bizzarri” o a “strane teorie di regine languenti re fanti armi e cavalieri” o ad “antichi ritratti di famiglia” (ivi, p.7). Campana immette in una pagina preparata quasi naturalisticamente (ma il naturalismo del Mastro don Gesualdo, in cui emergono con forza alcuni procedimenti connotativi già espressionistici, come la scena del calcinante calore meridiano nella visita di Gesualdo ai suoi lavoranti) l’immagine del tutto incongrua con la preparazione della tela di profili antichi di fanciulle “dalle acconciature agili” (Ivi, p.5) provenienti dai medaglioni della pittura rinascimentale. E’ una sovrapposizione che comporterebbe un effetto di straniamento se non fosse per quella lunga serie di elementi che hanno praticamente già immerso il quadro in una dimensione a-temporale, come l’indefinitezza dell’onomastica, il lento affondare verso la sospensione del tempo, il riaggallare del mito dalle profondità della storia. Non è un quadro futurista, perché non ha alle spalle un programma ideologico di scomposizione del movimento, non espressionista, perché non vi è la radicale deformazione e il grottesco, ma neanche impressionista, in quanto non studia le percezioni visive, è in realtà un paesaggio dove è colto il momento in cui presente e passato entrano in contatto, in cui esplode l’assolutezza del sogno fatto di materia, di memoria, di sehnsucht, aspirazione abissale. Solo in alcuni pittori coevi vi è qualcosa di simile, ma ormai in contesti diversi: si pensi ai quadri di Onofrio Martinelli dove coesistono nature morte e foto di quadri più antichi, vere e proprie citazioni dentro la tela, o alle contaminazioni di De Chirico e Savinio, o, più indietro all’onirismo di Böcklin.

Dal tempo preciso del giorno, il pomeriggio che scivola verso la sera, la prosa della Notte procede verso una dimensione a-temporale, in cui domina non un preciso passato, ma l’energia ineludibile di un ricordo.

Siamo in un contesto già vicino al pensiero filosofico di Bergson, in cui prevale l’incontro tra l’attimo del ricordare e la propaggine del passato che entra in questo attimo, come nella coeva officina proustiana. In Campana è presente una nostalgia non solo di attimi ceduti al tempo ma di un ricordo indifferenziato che è tensione spasmodica verso l’origine del sogno e verso il sogno stesso: lo stesso ricordare l’abbraccio con la Lei della Notte, individuata con gli attributi della carne rosea e dei leopardiani occhi fuggitivi travalica in un movimento all’indietro che va oltre quell’episodio, che diviene certamente esemplare nella vita del poeta, ma come richiamo a qualcosa d’altro: “anni ed anni fondevano nella dolcezza trionfale del ricordo” (Ivi, p.5).

Il ricordo della Notte travalica la singola esperienza personale e si avvia a divenire tempo fuori del tempo, immobilità che da una parte rende mitico l’incontro, ma dall’altra lo consegna ad un passato-futuro in cui l’attesa e il ricordo sono la stessa cosa. Il passato storico è invece qualcosa di definitivamente avvenuto una volta per tutte, perché lo sguardo su ciò che rimane di esso coglie un panorama scheletrico, lapidi spezzate, fontane inaridite.

Campana si occupa della definizione della luce che penetra questo mondo: è una “luce catastrofica”, cioè legata ad un evento risolutore, che definisce una volta per tutte il carattere sacrificale della poesia campaniana, non solo in questo passo. E’ come se sulla scena di una città decaduta, in cui l’alter ego della voce narrante ha vissuto in altre età un incontro fatale, si proiettasse un altro sé che assiste come passeggero allo svolgersi di una scena di seduzione ed insieme di commercio amoroso, quasi che il protagonista volesse riappropriarsi dell’evento archetipo attraverso la descensio e la purificazione nella negazione e nel peccato. L’ombra del pellegrino è alla ricerca di qualcosa che è già stato suo ma che è divenuto puro ricordo, materiale mnestico, trasformandosi in simbolo e divenendo irraggiungibile nel qui e nell’ora. Abbiamo però un elemento nuovo in cui si manifesta un movimento nell’assoluto calcinante vuoto che circonda la città, ma è un movimento assai lento, un corteo di vecchi derelitti concluso da una anziana dal passo dondolante e dal riso incosciente, cui si accoda il protagonista, anzi, sarebbe meglio dire colui che è chiamato in terza persona dalla voce narrante e che poco dopo conosciamo come doppio dell’io, “la mia ombra”. Si noti come il movimento del corteo sia lento, strisciante, del tutto coerente con l’universo descritto dal poeta, fatto di muri rossastri e scalcinati “tutto simili ad ombra”: è una teoria quasi vista in sogno o in trance.

Ora allontaniamoci dal quadro e guardiamolo nel suo insieme (la cosciente volontà del poeta di rappresentare la Notte come un quadro è evidente se si guarda al titolo con cui le sezioni I-VIII furono pubblicate sulla rivista “Il Goliardo” del febbraio 1913, “Torre rossa-scorcio”): vi è una città, Faenza, che mostra esclusivamente le tracce di un passato ormai lontano e inattingibile: le mura e le case, le piazze e le fontane recano perciò i segni della decrepitezza e della sconfitta del tempo. I segni della natura, della terra madre feconda, sono ormai lontani sull’orizzonte, mentre nella città i segni della antichità, che potrebbero e di fatto conservano ancora una connotazione nobilitante, stanno per essere sopraffatti da un livello più alto e radicale di abbandono: il deserto come simbolo di assoluta immobilità. L’unica cosa viva in questo universo a-temporale è il corteo di vecchi e poi l’ancella infeconda, amata sempre cercata e non trovata ed insieme prostituta, due facce della medaglia della ricomposizione unitaria perduta. In questo universo immobile è possibile vedere però una figura oltre a quelle del corteo, della matrona-guardiana e dell’ancella: un viandante che guarda dentro la casa dove giace l’ancella paragonata dalla voce narrante alla sfinge. È come in un film nel quale gli elementi narrativi possono essere visti in sequenza, cosa che è negata all’opera figurativa che immobilizza, come ben sapeva Pirandello, un momento solo, e anche questo è autorizzato dallo tesso autore che aveva chiamato nel manoscritto perduto da Soffici la Notte “Cinematografia sentimentale”, proprio per evidenziare la tecnica di visioni a seguire.

Il procedimento descrittivo nella Notte campaniana è assai complesso: tenta di fondere gli elementi visivi e descrittivi con quelli mitopoietici ed archetipici; esso si realizza attraverso il drammatico incontro-scontro tra una dimensione visiva ed una onirica e visionaria, e proprio nella instabilità dei risultati di questo contatto sta la peculiarità della prosa-poesia di Dino Campana. Ma, lo si è già accennato, in Campana sono presenti suggestioni più o meno tangibili, da quelle baudelariane e rimbaudiane fino a quelli che si rivelano come veri e propri calchi, nel senso che il poeta parte da suggestioni altrui per ricostruire nuovi universi poetici. A sua volta divenendo punto di riferimento, non sempre enunciato, in componenti importanti della nostra letteratura, ad esempio in territorio ermetico.

I retaggi letterari

Il passaggio delle ricercatezze e dalle accumulazioni dannunziane alla nuova ricerca pre-ermetica del Porto sepolto si andava manifestando già nella poetica di autori quali Sbarbaro e Rebora. Tuttavia, chi più di altri ha fatto da tramite fra le sperimentazioni linguistiche, i preziosismi dannunziani e le istanze sorvegliate della nuova poesia ungarettiana e poi ermetica è proprio Campana. E’ evidente la suggestione esercitata su di lui dal D’Annunzio di Alcyone, del Poema Paradisiaco, della Chimera, dell’Isotteo. Ma soprattutto è evidente, per l’insieme delle ricorrenze lessicali e semantiche comuni, la suggestione delle pagine iniziali di Forse che sì forse che no (1910) sulla sezione in prosa lirica La notte, nei Canti Orfici di Campana, composta tra il 1911 e il 1912.

Ho usato il termine ricorrenze, anziché parlare di debiti campaniani verso il pescarese perché i pur evidenti calchi e motivi d’atmosfera subiscono in Campana una diversa dislocazione ritmica e semantica, dove la logica preziosa della prosa dannunziana si tramuta in viaggio iniziatico.

La Notte, come abbiamo visto, è il racconto di un’esperienza di trance, durante la quale il poeta sembra sdoppiarsi, vagare tra le vie di Faenza, ricongiungersi, per poi amare una figura archetipica femminile. In Forse che sì forse che no è narrato invece l’ingresso di Isabella e Paolo Tarsis nel palazzo, in disfacimento, dei Gonzaga a Mantova. Le somiglianze intertestuali consistono in: ricorrenze di lessemi identici; ricorrenze di spazi e di notazioni temporali; ricorrenze di caratteri morali o fisici; ricorrenze di atmosfera.

Quanto alle descrizioni dei personaggi, così D’Annunzio presenta Isabella Inghirami in apertura di romanzo, poco prima della folle corsa in macchina insieme a Paolo Tarsis:

Le lunghe gambe lisce come quelle dei chiari crocefissi d’argento levigate da mille e mille labbra pie; l’esiguità delle ginocchia agevoli in cui era il segreto del passo talare; le piccole mammelle sul petto largo come il petto delle Muse vocali. (Forse che sì forse che no, Mondadori, pp.35-36).

L’isotopia dominante è quella della flessuosità, della agilità e della felinità, ben nota alla critica dannunziana (si veda soprattutto P. Gibellini, Logos e Mythos, Olschki, 1985) come confermano alcuni particolari successivi: la donna è «poggiata senza peso» sulla fusoliera dell’automobile; sale per le scale del palazzo antico

con una pieghevolezza che pareva allungare ancor più le gambe, attenuarle i fianchi, assottigliarle la cintura; era magra snella velore come un giovinetto allenato alla corsa. (p.47)

D’Annunzio, subito dopo, paragona i piedi di Isabella a quelli della «Libica michelangiolesca» e, ancora, aggiunge particolari alla bellezza delle gambe di lei:

Il gioco dei suoi ginocchi creava nella sua gonna una specie di eleganza interiore, una grazia alterna che di dentro animava ogni piega (Ibid).

Dal corpo della donna, inoltre, emana «qualcosa di breve e d’infinito, qualcosa di fuggevole e di eterno, di consueto e d’incomparabile»; il volto di Isabella è «quasi esangue» (rispettivamente a p. 48 e 39) . Le denotazioni contenute nelle prime pagine di Forse che si forse che no portano a definire un tòpos piuttosto preciso: la bella dama senza pietà, la chimera rinnovellata (incarnazione rafforzata dell’episodio della visita alle stanze di Isabella d’Este, durante la quale Isabella sembra rivivere la vita della Mantova del XVI secolo, immedesimandosi nell’antica signora), la donna sensualissima ma dagli spiccati caratteri androgini e adolescenziali, volitiva e insieme debole, ambigua. I riferimenti iconografici vanno dal citato Michelangelo agli affreschi del palazzo mantovano. Non è da escludere una suggestione mutata dal coevo manifesto futurista su «Le Figaro» (la stesura del romanzo inizia nel 1909, data del Manifesto), suggestione rafforzata dall’accostamento fra l’aggressività, la velocità silenziosa, la sinuosità della donna e la potenza dinamica e maestosa della macchina. Inoltre, la presenza nel romanzo, per la prima volta nella nostra letteratura in prosa, dell’aereo e del telefono (elementi che non hanno in Forse che si forse che no una funzione puramente decorativa e di attualizzazione mondana, ma che sono attivi nell’intreccio) rimanda alla coeva battaglia di Marinetti per il trasferimento dei valori etico-culturali, dal vecchio (la Nike di Samotracia) al nuovo ( l’automobile ruggente).

Anche in Campana vi è una notazione che riguarda gli abiti femminili; la fanciulla della Sera dei fuochi indossa una «vestaglia bianca a fini strappi azzurri» che ondeggia «nella luce diffusa»; il volto è segnato dal pallore evidenziato per contrasto dalla frangia «notturna» del capelli (la Notte, p. 9). Una notazione che richiama finezza e ondeggiamento, come nel brano dannunziano.

Ancora più marcati i riferimenti a parti precise del corpo femminile, in questo caso le gambe, in Campana come in D’Annunzio: la fanciulla inginocchiata accanto alla «matrona» della Notte lascia intravedere «le gambe lisce e ignude della vestaglia smagliante» (p. 10) che segna un parziale momento di identità con le gambe anch’esse lisce della Isabella dannunziana; inoltre le ginocchia agevoli della Inghirami vengono richiamate dai «divini ginocchi» della Lei cui si riferisce, nel Viaggio e il Ritorno, il poeta di Marradi (a p.15). Ginocchi che sostengono di nuovo una «forma pallida» che si rivela, infine, ulteriore manifestazione dell’eterna Chimera. Il mito della Chimera, come è noto, ritorna sovente in Campana, entro però una dimensione mitica innervata dai continui mutamenti di Isabella, dalla sua trance di reincarnazione e dalla visione degli arazzi e degli affreschi dei Gonzaga in Forse che si forse che no che culmina con un preciso riferimento al tòpos della «potenza chimerica della vita» (p. 58).

In D’Annunzio come in Campana il mito del ritorno della Chimera assume un carattere ossimorico rispetto alla mediocrità presente, alla quotidianità borghese da cui rifuggono i due Autori. Il richiamo alla Chimera, nei due scrittori, si lega all’arte di Michelangelo. In D’Annunzio richiama la Sibilla Libica michelangiolesca della Sistina, con la descrizione dei piedi di Isabella Inghirami; in Campana, tra i numerosi accenni pittorici, soprattutto rinascimentali, si trova il riferimento alla Notte di Michelangelo.

Poi che Michelangelo aveva ripiegato sulle sue ginocchia stanche di cammino colei che piega, che piega e non posa (La Notte, p. 8)

L’accentuazione dannunziana dei caratteri complementari alla femminilità – sensualità e purezza, lussuria e spiritualità, classicità e modernità – si spezza in Campana attraverso una duplicazione in piani: la bellezza femminile conserva i caratteri della lussuria e insieme di richiamo archetipico alle antiche divinità e agli antichi amori; i connotati della aggressività, della velocità felina, della fusione con la macchina, vengono spostati su altri piani che non quello femminile. Ricordiamo en passant il rapporto conflittuale tra Campana e il futurismo, influenzato sia dall’ambiguo comportamento di Papini e Soffici sia da un crescente complesso di persecuzione che il poeta esibirà nei riguardi dei futuristi in alcune lettere. Per Campana dunque, la figura femminile rimane nei confini della interpretazione «iniziatica», derivata dalla lettura di Schuré, di Mereskowski e di Nerval; ma si potrebbero citare anche Hӧlderlin e la cultura figurativa da Campana stesso elencata negli Orfici e altrove: l’arte pittorica interpretata dal poeta come ricerca dell’archetipo femminile (Leonardo, Botticelli) o come tendenza al «piegarsi» del gesto pensoso e doloroso nel manierismo (Michelangelo). La figura femminile, come si diceva, è legata in Campana da elementi ricorrenti: è «ancella» , «matrona», «sacerdotessa orientale» o «sacerdotessa dei piaceri sterili» (p.7): figure comunque che permettono al poeta degli Orfici una concertazione di personaggi-simbolo. In questo modo la figura archetipica giustifica l’ansia di assoluto del poeta, che, per dirla con Gadamer, (nel già citato Interpretazioni di poeti, pp.18 e 19) ha una sola missione, da sempre: «custodire la memoria» di un tempo in cui uomini e dèi erano in comunicazione, perchè «questo tempo di separazione tra dèi e uomini conserva una memoria della loro unione». Una delle polarità femminili della Notte è la lussuria: «matrone» e «cortigiane» vegliano il sonno di ancelle destinate all’iniziazione del poeta o rimandano «immagini avventurose» (p.8), confondendosi nell’attitudine della sfinge, altra simbolizzazione chimerica. Compare poi un’immagine di ascendente futurista:

C’erano dei panorami scheletrici di città. Dei morti bizzarri guardavano il cielo in pose legnose. Una odalisca di gomma respirava sommessamente e volgeva attorno agli occhi d’idolo. E l’odore acuto della segatura che felpava i passi e il sussurrio delle signorine del paese attonite di quel mistero. «E’ così Parigi? Ecco Londra. La battaglia di Mukden.» (…). Tutte quelle cose viste per gli occhi magnetici delle lenti in quella luce di sogno! (La Notte, p. 10)

Comparsa che suggerisce altri nomi, oltre Marinetti: i manichini di Sbarbaro e le elettriche lunule di Rimbaud, per esempio; a questo punto l’accentuazione erotica del brano diventa manifesta: «La sua vita era un lungo peccato: la lussuria» , è il commento di Campana al passato della «Matrona dagli occhi giovani» 23; e, ancora più avanti, «figurazioni di un’antichissima libera vita, di enormi miti solari, di stragi di orgie che crearono davanti al mio spirito» (rispettivamente a p. 10 e a p. 13).

In Forse che sì forse che no la componente erotica è percorsa da fremiti trasgressivi, come nella scena del violento bacio, ancora nelle stanze mantovane, tra i due amanti.

E la vicenda si fece cruda come una lotta di feritori; chè l’una e l’altro cercavano giungere qualcosa d’ancor più vivo e segreto, gli spiriti balzanti dell’intima vita. Ed entrambi sentivano la durezza dei denti nelle gengive che sanguinavano. E arrossato da una piccola goccia era tutto il fiume carnale che fluiva sul mondo . (25. op. cit., p.54)

Mentre qui sono evidenti le dissimiglianze rispetto a Campana, che sembra escludere il versante sadico, vi sono affinità che affiorano, soprattutto nella violazione dei motivi retorico-amorosi codificati dalla cultura borghese. Il sangue che scende dal labbro ferito nel bacio di Isabella è un «sangue voluttuoso», ma è da notare che una «Ofelia» di Campana ha «le labbra morse». (26). D’altra parte, la stessa Mantova è immersa in una dimensione inquietante «di gentilezza, di lussuria, di tradimento e di uccisione» (p.46).

Le donne campaniane sono, come abbiamo visto, pallide, esangui, spesso adolescenziali o sacerdotali. Un componente narcisista è qui ben evidente: dopo la precisazione che la custode dei «sogni dell’adolescenza» è un «torre barbara», Campana afferma che colei che custodisce «l’ancella» è la sacerdotessa «dei piaceri sterili» e che poeta, ancella e sacerdotessa sono «anime infeconde inconsciamente cercanti il problema della loro vita» (pp.7-8). Vi è quindi una triplice strutturazione di simboli: l’adolescente che diviene ancella, che è custodita, ma anche offerta, dalla matrona-sacerdotessa.

A parte il possibile riferimento alle antiche civiltà del Mediterraneo orientale, dove la prostituzione era associata talvolta al culto del dio, sembra evidente che i piaceri sono contrassegnati come sterili perché hanno un carattere iniziatico e conoscitivo, escludente non solo la creazione di una terrena famiglia, ma anche la stabilità dello stesso rapporto da superare in ulteriori fasi. Il poeta, solo con la sua missione, coglie in sè e nelle figure amate l’unico vero senso della vita: conservare la fiamma di una alterità «divina». Le giovinette, come le matrone, sono dunque «antichissime» e legate ad un altro tempo e ad un altro spazio; arrivano da altri mondi e scatenano platonicamente nel poeta la nostalgia di quel mondo che egli sente di aver abbandonato: «a quale sogno levammo la nostalgia della nostra bellezza?» (La Notte, p. 31).

Nostalgia di un contatto perso con l’Altrove, reminiscenze di unità archetipica, malinconia per una antica bellezza perduta –richiamate anche in: «Qual ponte, muti chiedemmo, qual ponte abbiamo noi gettato sull’infinito, che tutti ci appare ombra di eternità?» (p. 5)- formano un substrato, nella Notte, in cui passato e presente arrivano a coincidere, in un varco temporale nel quale si stabilisce una precaria unità tra ideali e realtà. A questo punto le forme spaziali, persone e cose, rivivono dell’antico splendore, in un contrasto poematico che Gadamer (cit, p. 17) ha messo in luce: «Memoria è presenza dell’assente nella sua assenza». In questa ambigua compartecipazione di presente e passato in cui «del tempo fu sospeso il corso», la torre «barbara» rivive il suo mito «lontano e selvaggio»; le passeggiatrici sono definite «le antiche»; il ricordo emana una «dolcezza trionfale»; appaiono «antichi ritratti» e «antiche immagini» «antichissime fanciulle»; finanche il crepuscolo è «antico»; la matrona lussuriosa «spinta dalla nostalgia ricordava a lungo il passato». La linea del volto della Lei del Viaggio e il ritorno è «imperiale»; l’«eterna» Chimera è «l’antica amica» del poeta, come antico è lo stesso cuore («il mio antico cuore»), «vago di ricordi ancora» del protagonista-narratore (le citazioni de La Notte vanno da p.5 a p. 16).

Questa tendenza verso il ricordo, diviene quella del malinconico che «mira a un luogo anteriore» come ha messo in evidenza Jean Starobinski nella Malinconia allo specchio (Garzanti, 1990, p. 41); questa malinconia «da esilio» è da Starobinski stesso esemplificata nel Cigno di Baudelaire, un poeta decisivo per Campana.

Anche in Forse che sì forse che no il mito del passato si incrocia con quello della bellezza infeconda; già l’amante di Paolo Tarsis, arrivata tardi per la visita alla «reggia d’Isabella», fissa «l’inchinato sole per fermarlo col suo voto» (a p.43 e 45 del romanzo dannunziano); inizia qui il leitmotiv del più lungo giorno, ripetuto più volte nella prima parte del romanzo che, come è stato notato, ritorna come titolo nel manoscritto originario degli Orfici smarrito da Soffici durante un trasloco e che segna uno dei non rari calchi dannunziani in questa sezione dei Canti orfici. Il senso di perdurante solarità e di allucinato allungamento del giorno è ribadito poi in altri sintagmi: «E’ il solstizio d’estate»; «Il giorno dura fino alle nove, oggi», ed è un pendant semantico della sospensione temporale nei passi già citati di Campana. Anche la Mantova dannunziana è triste, quando il ricordo accresce la desolazione del presente:

Taciturna e quasi deserta era la città distesa nella sua palude e nella sua tristezza. Le memorie la empivano d’un silenzio che le rondini laceravano…(le precedenti citazioni sono a p.43 e 45, questa ultima nelle pagine 45 e 46).

E’ lo stesso sguardo di Isabella a formare «qualcosa di breve e d’infinito, qualcosa di fuggevole e di eterno, di consueto e d’incomparabile» (p.48), con una catena ossimorica evidenziata dal gioco degli opposti tesi a rilevare l’intermittenza di effimero e di eterno, di presente meschino e di passato mitico. Come per il «panorama scheletrico del mondo» per «la luce catastrofica» della Notte, così nell’abbandono del palazzo d’Isabella i personaggi leggono la caduta irreparabile:

E ancora lampadari in fila, guasti, pendolanti, simili a fragili scheletri congelati. O desolazione, desolazione senza bellezza! «Che faremo noi dell’anima nostra?» (p. 48).

Anche nel pescarese, la bellezza viene messa in relazione con il passato e raggelata anaforicamente dall’espressione: «E tutto fu ancora desolazione senza bellezza» (p.49).

Il palazzo Gonzaga trasuda dai suoi ruderi una «antica grandezza» che tende «anelante», ancora una volta, verso, «il più lungo giorno» (p.50). Ecco che, come in Campana, l’apice della fusione presente-passato apre il varco nel tempo: «E il giorno era protratto dal prodigio ma nessun indugio era concesso». Lo stesso giardino decaduto di Isabella d’Este «era la squallida memoria d’un altro giardino» (rispettivamente nelle pagine 51-52), sintagma che conforta le interpretazioni prima citate di Gadamer e di Starobinski della malinconica tendenza all’oltre-vita. A questo punto, il riapparire anaforico del «più lungo giorno» che i due rivedono risplendere (a p.53) giustifica la lettura di questo leitmotiv integralmente passato da D’Annunzio a Campana: il giorno più lungo è l’assenza di tempo, di corruzione, e rappresenta un passaggio iniziatico.

Anche nel romanzo dannunziano, come negli Orfici, l’adolescenza è un elemento simbolico ed è contenuta dalla più grande dimensione della atemporalità del momento perfetto in cui qui e ieri si identificano, così come l’acerbo corpo dell’adolescente, maschio e femmina si compenetrano e insieme si combattono. Il momento della purezza adolescenziale è in Forse che si forse che no ambiguamente contrastato da quello della decadenza e del cupio dissolvi: non per caso Vana, alla fine del romanzo, confesserà a Paolo Tarsis l’incestuoso amore del fratello per la sorella Isabella. Bellezze infeconde, quindi, non finalizzate alla costruzione di una nuova vita, ma, in una tendenza trasgressiva e antifrasica alla norma «borghese», votate alla sterilità prima e alla dissoluzione poi. L’inquietante adolescenza di alcune figure campaniane che abbiamo seguito nel loro apparire e scomparire (un’adolescenza che si sottrae alle funzioni naturalistiche de evoca un percorso metafisico e iniziatico) è già presente in due personaggi di Forse che sì forse che no: Vana e Aldo, sorella e fratello di Isabella Inghirami. Aldo «era tanto bello che avanzava di bellezza le due creature del suo sangue» (p.65), ma d’una bellezza già contaminata dall’assenza di vitalità e dall’aristocratico superamento del banale destino del volgo. Incede da una porta come una divinità adirata: «L’adolescente apparve sulla soglia corrucciato» (p. 55). La presenza della porta-soglia è diversamente concepita dai due scrittori. In Campana il varco è accompagnato da aggettivazioni tendenti cromaticamente alla luce: «una porta si è aperta in uno sfarzo di luce»; «ai lati dell’angolo delle porte, bianche cariatidi di un cielo artificiale sognavano il viso poggiato alla palma»; «la porta d’argento» (pp. 10, 15 e 18 della Notte). In D’Annunzio il senso del passaggio è invece interpretato in maniera negativa: il giovane adolescente abbandona il luogo edenico della purezza e, attraverso la soglia, entra nella corruzione e nel luogo dell’amore profano. Il suo amore per la sorella, nonostante egli susciti l’attenzione e l’interesse di molte altre donne, è la conferma non di una deviazione sic et simpliciter, ma simbolicamente esprime il ritorno a sè dell’essere esiliato. Il suo amore non può essere di questo mondo e, se lo è, è sterile, ripiegato su di sé.

In Campana, la porta rappresenta l’intermittente bagliore di un passaggio verso il luogo edenico della reintegrazione nel tutto, mentre per D’Annunzio la soglia ha una potenzialità capovolta: dal luogo mitico dell’esilio nel tempo umano.

Anche Vana, la sorella di Aldo, è una figura sacrificale: appare nelle stanze mantovane subito dopo il fratello, investita già del suo destino di sacerdotessa e insieme vittima: «La vergine oscura che aveva voluto essere macchiata dalla goccia di sangue voluttuoso» cioè dal sangue che sgorga dal labbro di Isabella morsa da Paolo e che viene asciugato dal fazzoletto di Vana. Da notare come il sangue causato dal violento bacio ricada sulla vergine-sacerdotessa; il che richiama dei luoghi campaniani: la sacerdotessa dei piaceri sterili, legata alla figura dell’adolescente, di cui presenta la necessaria polarità mistica, e la chiusa del Canti Orfici: «They were all torn and cover’d with the boy’s blood» che richiama, come abbiamo visto, quasi letteralmente il verso di Whitman e che allude, di nuovo, al mito cruento del giovane sacrificato.

Più avanti D’Annunzio rileva il contrasto tra l’apparente vitalità, seppure animalesca, di Isabella, e la completa assenza di agonismo in Vana e Aldo:

Ma la vergine e l’adolescente non avevano difesa contro lo strazio (…) pieni entrambi di forze discordi che facevano un cupo tumulto disperdendosi e risollevandosi a ogni soffio intorno un’ombra, che forse aveva una sembianza da non poter essere guardata fissamente senza terrore (p.58).

Ritorna il senso, poi ripreso da Campana, della natura chimerica della bellezza che non può essere guardata fissamente senza il rischio dell’impetramento meduseo. Una bellezza singolare, se D’Annunzio ritorna su Aldo attraverso la narrazione extradigetica, con il già citato: «Era tanto bello, che avanzava di bellezza le due creature del suo sangue». Il narratore ci dice poi che egli somiglia ai «giovani Immortali», che incede come se portasse «una corona ammirabile» (rispettivamente a p. 58 e p.65); il che rileva anche qui la tendenza alla connotazione metastorica attraverso il richiamo ad un passato mitico.

A questo punto abbiamo stabilito una ulteriore consonanza tra D’Annunzio e Campana sul tema della figura adolescenziale, misteriosa e portatrice di profondi significati; una consonanza che segna anche gli epiloghi delle due opere in questione: In Forse che sì forse che no il destino di morte e di estraneità degli adolescenti porterà l’uno al desiderio di uccidere Tarsis e di amare la propria sorella, e l’altra al suicidio; nei Canti Orfici l’epigrafe whitmaniana rafforza l’ipotesi di una conclusione sacrificale dell’iter del protagonista, che asperge quasi ritualmente con il suo sangue gli assalitori.

Il tempo di Forse che sì forse che no, almeno della parte iniziale, e quello della Notte è quindi il tempo del desiderio: un prolungamento del passato sul presente, che rende difficile, se non impossibile, l’adeguamento dell’esilio dell’oggi. Questa dimensione nostalgica è rafforzata, in D’Annunzio, dalla scena della finzione di Isabella, che attraverso le stanze dei Gonzaga a Mantova, immagina di reincarnare l’altra Isabella, quella estense:

Quando io vivevo -disse piano l’incantatrice, col volto quasi vaporato dalla squisitezza del sorriso- il mio giardino era pieno di pecchie e di camaleonti.

E, più avanti:

Ah, come sapevo vivere! -soggiunse Isabella affascinata dal suo gioco stesso- . Nelle mie piccole stanze, sul margine dei miei stagni pigri, possedevo i sogni delle città famose (ambedue le citazioni a p. 42).

Nelle due opere, i luoghi sono segnati dal passare del tempo. La città dannunziana è «distesa nella palude», i mattoni «si sgretolano» e le mura sono «rossastre»; vi è una certa persistenza dello sguardo su torri che sono a volte «quadrangolari» e si nota una «esedra rossa» (pagine 45, 48, 42, 45). Oltre l’affinità, in Campana, di quel «fiume impaludato» che scorre nella «vecchia città» (p.5 de La Notte), ancora nella Notte il colore rosso marca la vetustà e probabilmente il momento del tramonto: anche qui i muri sono «rossastri» (p.6). Per trovare ulteriori echi dannunziani, bisogna però uscire dallo stretto ambito della Notte e rivolgerci alla già esaminata Piazza Sarzano:

Un vertice colorito dall’altra parte della piazza mette quadretta, da quattro cuspidi una torre quadrata mette quadreatta (in Opere e contributi, cit., p.84).

Anche la presenza di specchi segna alcune corrispondenze tra i due artisti: in Forse che sì forse che no Isabella crede di riconoscere i due fratelli in quella che invece è l’immagine sua e di Paolo Tarsis riflessa allo specchio. «No, Isabella. Siamo noi nello specchio. Perchè tremate così?». Specchi «foschi» (pp. 50 e 48), che causano lo sbigottimento della protagonista, la quale trasale nel vedere se stessa.

Il narratore onniscente, che legge nella mente di Isabella, ci dice che ella vede

due creature silenziose e fisse come quelle che senza pianto dal fondo della loro stessa vita vanno incontro al destino lacrimabile. (p.50)

La visione che Isabella ricava dal rispecchiamento è ambivalente: vi è un non riconoscimento dei propri lineamenti e vi è anche una interpretazione negativa di ciò che crede di vedere, sulla scorta della tradizione platonica dello specchio come «partecipazione e non semplice riflesso: l’anima partecipa alla bellezza nella misura in cui si volge verso di essa» (Jean Chevalier-Alain Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Rizzoli, 1989, alla voce “Specchio”, p. 417). Un segnale piuttosto evidente di una lettura profonda anche se inconsapevole e insieme un riferimento ad alcune opere pittoriche, e non solo pittorico-narrative, in cui l’incontro con il doppio è motivo di trasalimento, come nell’Incontro con sè stesso di Dante Gabriele Rossetti.

Nel Viaggio e il ritorno, penultima sezione della Notte, il motivo degli specchi conferma ancora una volta come Campana sia attirato dalle dimensione del mito e della fusione con il divino. «Nel grande specchio ignudo», ripetuto due volte, si riflette il «bello e dolce dono di un dio»: il corpo della donna amata. Nell’ultima sezione, ritornano collegati i temi della porta e dello specchio: negli «specchi all’infinito fioriscono sfioriscono bianchezze di trine» e fantastiche immagini colorate sono riflesse dall’«enigma degli specchi» (ambedue i passi citati sono a p. 16).

Gli specchi hanno dunque la capacità di amplificare all’infinito momenti d’amore o il mistero di colori inafferrabili e indicibili. La donna che siede al centro di questa scena è «addolcita da una vita d’amore» e sorride memore delle «lacrime della voluttà» (p. 18). Il tema erotico qui è sublimato dalle figure misteriche delle porte «d’argento» e degli arcani specchi che rendono esemplare e iniziatica l’esperienza d’amore del poeta.

Un altro dei motivi simbolici presenti in Campana è quello della palude: le figure in margine al «fiume impaludato» sono «silenziose». La figura del doppio che deride il poeta è riflessa dal fondo di «torpidi canali»; le «stagnazioni» sul fiume «impaludato» sono «plumbee» e il «canto» che nasce dalla «palude afona» è una «nenia primordiale» (pp. 5 e 6): subito dopo viene sospeso il corso del tempo. Sono evidenti i procedimenti ossimorici del canto che proviene da una palude afona e le sequenze allitteranti.

Molte altre sono le analogie testuali e semantiche tra il Forse che sì forse che no e la Notte: alcune sono enunciate a mo’ di citazione da Campana, come nel caso della lettera a Carrà, da Maura Del Serra datata intorno al 1916, nella quale il poeta scrive: «Come un personaggio dannunziano suono lo scarabillo della mia infanzia» (L’immagine aperta, cit., p. 15). Il riferimento è alle pagine del Forse che sì forse che no dove appare il vecchio carillon, da Isabella chiamato infantilmente scarabillo, oggetto simbolico della purezza perduta. Ma, come si è visto, i riferimenti ad opere precedenti, come accade anche in Rimbaud, sono funzionali ad altre strategie testuali, ad altri viaggi nella parola. In Campana la trasformazione dal passato ad un futuro sempre minacciato dal rischio dell’esilio interiore ma anche addolcito dalla presenza di proiezioni mitiche che riscattano la mediocrità del presente “borghese” è tutt’uno con il grande motivo del viaggio. Non solo itinerario dell’anima, ma destino del viandante che intenda riscoprire, in una anamnesi dettata dallo sprofondamento nel sogno ma anche nella mìmesis del cammino materiale, antichi sentieri nascosti dal tempo e dalle occupazioni del giorno umano.

Canti Orfici

Da: La notte

- Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata nell’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso.

- Inconsciamente colui che io ero stato si trovava avviato verso la torre barbara, la mitica custode dei sogni dell’adolescenza. Saliva al silenzio delle straducole antichissime lungo le mura di chiese e di conventi: non si udiva il rumore dei suoi passi. Una piazzetta deserta, casupole schiacciate, finestre mute: a lato in un balenìo enorme la torre, otticuspide rossa impenetrabile arida. Una fontana del cinquecento taceva inaridita, la lapide spezzata nel mezzo del suo commento latino. Si svolgeva una strada acciottolata e deserta verso la città.

Da: Il viaggio e il ritorno

O il tuo corpo! il tuo profumo mi velava gli occhi: io non vedevo il tuo corpo (un dolce e acuto profumo): là nel grande specchio ignudo, nel grande specchio ignudo velato dai fumi di viola, in alto baciato di una stella di luce era il bello, il bello e dolce dono di un dio: e le timide mammelle erano gonfie di luce, e le stelle erano assenti, e non un Dio era nella sera d’amore di viola: ma tu leggera tu sulle mie ginocchia sedevi, cariatide notturna di un incantevole cielo. Il tuo corpo un aereo dono sulle mie ginocchia, e le stelle assenti, e non un Dio nella sera d’amore di viola: ma tu nella sera d’amore di viola: ma tu chinati gli occhi di viola, tu ad un ignoto cielo notturno che avevi rapito una melodia di carezze. Ricordo cara: lievi come l’ali di una colomba tu le tue membra posasti sulle mie nobili membra. Alitarono felici, respirarono la loro bellezza, alitarono a una più chiara luce le mie membra nella tua docile nuvola dai divini riflessi. O non accenderle! non accenderle! Non accenderle: tutto è vano vano è il sogno: tutto è vano tutto è sogno: Amore, primavera del sogno sei sola sei sola che appari nel velo dei fumi di viola. Come una nuvola bianca, come una nuvola bianca presso al mio cuore, o resta o resta o resta! Non attristarti o Sole! Aprimmo la finestra al cielo notturno. Gli uomini come spettri vaganti: vagavano come gli spettri: e la città (le vie le chiese le piazze) si componeva in un sogno cadenzato, come per una melodia invisibile scaturita da quel vagare. Non era dunque il mondo abitato da dolci spettri e nella notte non era il sogno ridesto nelle potenze sue tutte trionfale? Qual ponte, muti chiedemmo, qual ponte abbiamo noi gettato sull’infinito, che tutto ci appare ombra di eternità? A quale sogno levammo la nostalgia della nostra bellezza?

“La Chimera”

Non so se tra rocce il tuo pallido

Viso m’apparve, o sorriso

Di lontananze ignote

Fosti, la china eburnea

Fronte fulgente o giovine

Suora de la Gioconda:

O delle primavere

Spente, per i tuoi mitici pallori

O Regina o Regina adolescente:

Ma per il tuo ignoto poema

Di voluttà e di dolore

Musica fanciulla esangue,

Segnato di linea di sangue

Nel cerchio delle labbra sinuose,

Regina de la melodia:

Ma per il vergine capo

Reclino, io poeta notturno

Vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo,

Io per il tuo dolce mistero

Io per il tuo divenir taciturno.

Non so se la fiamma pallida

Fu dei capelli il vivente

Segno del suo pallore,

Non so se fu un dolce vapore,

Dolce sul mio dolore,

Sorriso di un volto notturno:

Guardo le bianche rocce le mute fonti dei venti

E l’immobilità dei firmamenti

E i gonfii rivi che vanno piangenti

E l’ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti

E ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti

E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera.

“Viaggio a Montevideo”

Io vidi dal ponte della nave

I colli di Spagna

Svanire, nel verde

Dentro il crepuscolo d’oro la bruna terra celando

Come una melodia:

D’ignota scena fanciulla sola

Come una melodia

Blu, su la riva dei colli ancora tremare una viola…

Illanguidiva la sera celeste sul mare:

Pure i dorati silenzii ad ora ad ora dell’ale

Varcaron lentamente in un azzurreggiare:…

Lontani tinti dei varii colori

Dai più lontani silenzi!

Ne la celeste sera varcaron gli uccelli d’oro: la nave

Già cieca varcando battendo la tenebra

Coi nostri naufraghi cuori

Battendo la tenebra l’ale celeste sul mare.

Ma un giorno

Salirono sopra la nave le gravi matrone di Spagna

Da gli occhi torbidi e angelici

Dai seni gravidi di vertigine. Quando

In una baia profonda di un’isola equatoriale

In una baia tranquilla e profonda assai più del cielo notturno

Noi vedemmo sorgere nella luce incantata

Una bianca città addormentata

Ai piedi dei picchi altissimi dei vulcani spenti

Nel soffio torbido dell’equatore: finché

Dopo molte grida e molte ombre di un paese ignoto,

Dopo molto cigolìo di catene e molto acceso fervore

Noi lasciammo la città equatoriale

Verso l’inquieto mare notturno.

Andavamo andavamo, per giorni e per giorni: le navi

Gravi di vele molli di caldi soffi incontro passavano lente:

Sì presso di sul cassero a noi ne appariva bronzina

Una fanciulla della razza nuova,

Occhi lucenti e le vesti al vento! ed ecco: selvaggia a la fine di

[un giorno che apparve

La riva selvaggia là giù sopra la sconfinata marina:

E vidi come cavalle

Vertiginose che si scioglievano le dune

Verso la prateria senza fine

Deserta senza le case umane

E noi volgemmo fuggendo le dune che apparve

Su un mare giallo de la portentosa dovizia del fiume,

Del continente nuovo la capitale marina.

Limpido fresco ed elettrico era il lume

Della sera e là le alte case parevan deserte

Laggiù sul mar del pirata

De la città abbandonata

Tra il mare giallo e le dune.

“Giardino Autunnale (Firenze)”

Al giardino spettrale al lauro muto

De le verdi ghirlande

A la terra autunnale

Un ultimo saluto!

A l’aride pendici

Aspre arrossate nell’estremo sole

Confusa di rumori

Rauchi grida la lontana vita:

Grida al morente sole

Che insanguina le aiole.

S’intende una fanfara

Che straziante sale: il fiume spare

Ne le arene dorate: nel silenzio

Stanno le bianche statue a capo i ponti

Volte: e le cose già non sono più.

E dal fondo silenzio come un coro

Tenero e grandioso

Sorge ed anela in alto al mio balcone:

E in aroma d’alloro,

In aroma d’alloro acre languente,

Tra le statue immortali nel tramonto

Ella m’appar, presente.

“L’incontro di Regolo”

Ci incontrammo nella circonvallazione a mare.

La strada era deserta nel calore pomeridiano.

Guardava con occhio abbarbagliato il mare.

Quella faccia, l’occhio strabico!

Si volse: ci riconoscemmo immediatamente.

Ci abbracciammo. Come va? Come va?

A braccetto lui voleva condurmi in campagna: poi io lo decisi invece a calare sulla riva del mare.

Stesi sui ciottoli della spiaggia seguitavamo le nostre confidenze calmi.

Era tornato d’America.

Tutto pareva naturale ed atteso. Ricordavamo l’incontro di quattro anni fa laggiù in America: e il primo, per la strada di Pavia, lui scalcagnato, col collettone alle orecchie! Ancora il diavolo ci aveva riuniti: per quale perchè?

Cuori leggeri noi non pensammo a chiedercelo.

Parlammo, parlammo, finchè sentimmo chiaramente il rumore delle onde che si frangevano sui ciottoli della spiaggia.

Alzammo la faccia alla luce cruda del sole.

La superficie del mare era tutta abbagliante. Bisognava mangiare. Andiamo!

***

Avevo accettato di partire. Andiamo! Senza entusiasmo e senza esitazione.

Andiamo. L’uomo o il viaggio, il resto o l’incidente.

Ci sentiamo puri. Mai ci eravamo piegati a sacrificare alla mostruosa assurda ragione.

Il paese natale: quattro giorni di sguattero, pasto di rifiuti tra i miasmi della lavatura grassa. Andiamo!

***

Impestato a più riprese, sifilitico alla fine, bevitore, scialacquatore, con in cuore il demone della novità che lo gettava a colpi di fortuna che gli riuscivano sempre, quella mattina i suoi nervi saturi l’avevano tradito ed era restato per un quarto d’ora paralizzato dalla parte destra, l’occhio strabico fisso sul fenomeno, toccando con mano irritata la parte immota. Si era riavuto, era venuto da me e voleva partire.

***

Ma come partire? La mia pazzia tranquilla quel giorno lo irritava.

La paralisi lo aveva esacerbato.

Lo osservavo. Aveva ancora la faccia a destra atona e contratta e sulla guancia destra il solco di una lacrima ma di una lagrima sola, involontaria, caduta dall’occhio restato fisso: voleva partire.

***