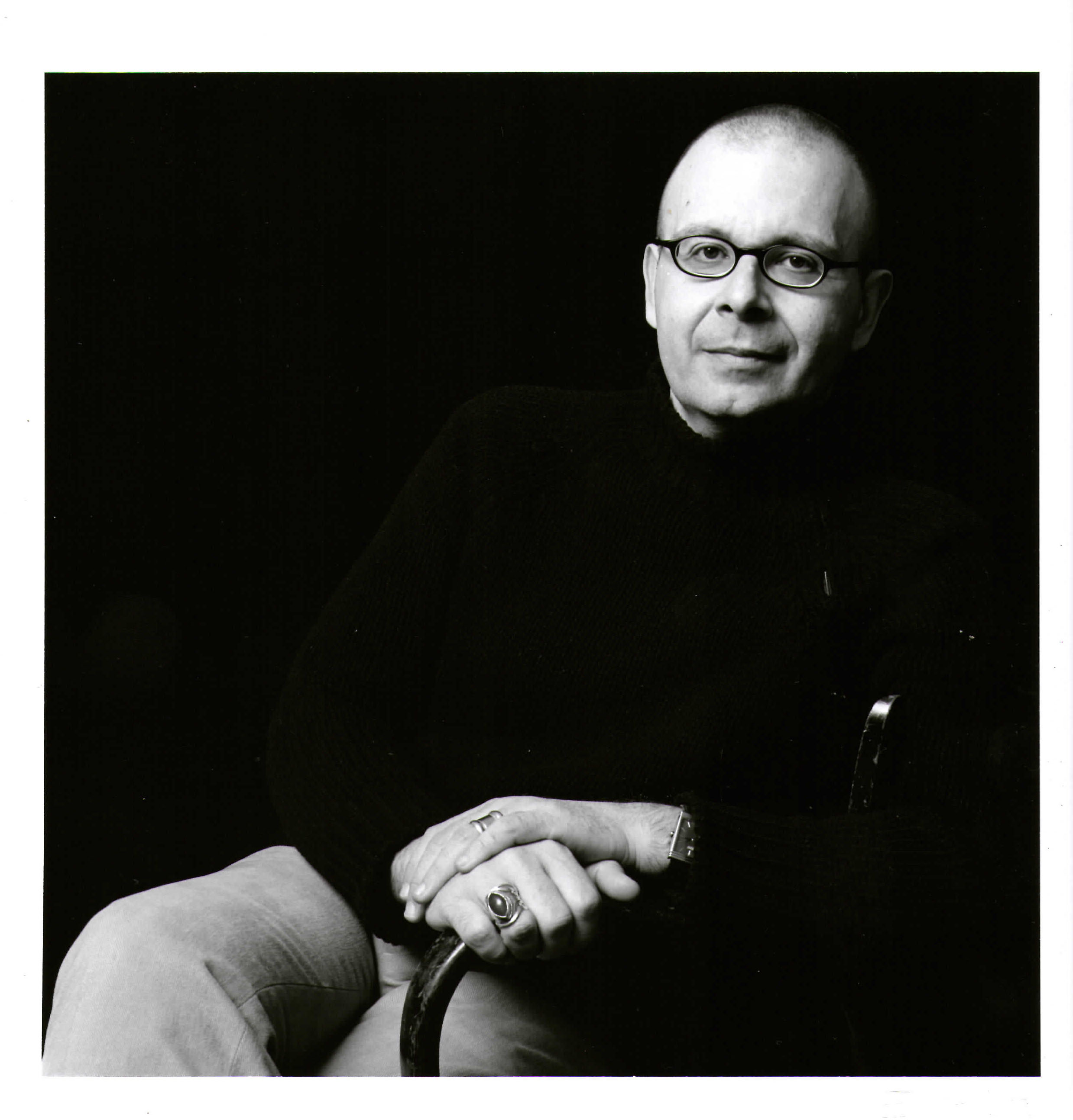

Roberto Esposito

Concludiamo il nostro lungo ciclo di incontri di Catena Umana/Human Chain con un saggio inedito scritto per il blog Rai da Roberto Esposito, uno dei maggiori filosofi viventi, di origini campane. Mai come in questo momento la comunità mondiale si sente esposta al rischio di infiltrazione e di contagio da parte di elementi estranei, i virus, tanto da dover tutelare la vita e delle comunità, all’interno dei propri confini territoriali.

L’intervento di Esposito, VITAM INSTITUERE, si rivolge agli uomini ai quali chiede, di sforzarsi sempre più a che l’Istituzione venga rinnovata. “Non è possibile – scrive Esposito – per gli esseri umani, cessare di istituire la vita.”

Luigia Sorrentino

VITAM INSTITUERE

di Roberto Esposito

Se dovessi nominare il compito cui il tempo del coronavirus ci chiama tornerei all’antica espressione latina ‘vitam instituere’. Senza ripercorrerne la storia – si tratta di un passo di Demostene, citato dal giurista romano Marciano nel Digesto –, veniamo al suo significato più attuale. Nel momento in cui la vita umana appare minacciata, e anche sovrastata, dalla morte, il nostro sforzo comune non può essere che quello di istituirla sempre di nuovo. Cosa altro è, del resto, la vita se non istituzione continua, capacità di creare sempre nuovi significati. In tal senso è stato detto da Hannah Arendt, e prima ancora da Agostino, che noi, gli uomini, siamo un inizio perché il nostro primo atto è quello di venire al mondo, iniziando qualcosa che prima non era. A questo primo inizio ne ha fatto seguito un altro, un ulteriore atto istituente, costituito dal linguaggio, che lo psicanalista francese Pierre Legendre ha definito seconda nascita. È da essa che ha preso origine la città, una vita politica che ha spinto quella biologica in un orizzonte storico. Non in contrasto con il mondo della natura, ma attraversandolo in tutta la sua estensione. Per quanto autonomo nella ricchezza delle sue configurazioni, lo spazio del logos, e poi del nomos, non ha mai potuto separarsi da quello del bios. Anzi la loro relazione si è fatta sempre più stretta, al punto che è divenuto impossibile parlare di politica sottraendola all’ambito da cui la vita si genera.

La prima nascita annuncia la seconda come questa si radica in quella. Perciò non è possibile, per gli esseri umani, cessare di istituire la vita. Perché è la vita ad averli istituiti immettendoli in un mondo comune. In questo senso la vita umana non è riducibile a semplice sopravvivenza – a ‘nuda vita’, per riprendere l’espressione di Benjamin. Essendo fin dall’origine istituita, la nostra vita non è mai coincidente con la semplice materia biologica – anche quando è schiacciata violentemente sulla sua parete. Anche in quel caso, forse mai come in esso, fin quando è tale, la vita rivela un proprio modo di essere che, per quanto deformato, violato, calpestato, resta tale – una forma di vita. A conferirle questo carattere formale – ulteriore rispetto alla semplice biologia – è la sua appartenenza a un contesto storico, fatto di relazioni sociali, politiche, simboliche. Ciò che fin dall’inizio ci istituisce, e che noi stessi continuamente istituiamo, è questa rete simbolica entro la quale quello che facciamo acquista significato e spessore per noi e per gli altri.

È proprio tale rete di relazioni comuni che il coronavirus minaccia di spezzare. Non solo la vita prima, ma anche la seconda – la socialità del nostro rapporto con gli altri. Naturalmente, come è evidente, per esprimersi, quest’ultima richiede intanto di essere in vita. Non c’è alcun accento riduttivo nel termine ‘sopravvivenza’. Anzi il problema della conservatio vitae è al cuore della grande cultura classica e moderna. Esso risuona nel richiamo cristiano alla sacertà della vita come nella grande filosofia politica inaugurata da Hobbes. Mantenerci in vita è il primo compito al quale questo maledetto virus ci richiama in una sfida mortale. Ma, dopo la prima vita, insieme a essa, dobbiamo difendere anche la seconda, la vita istituita e solo perciò capace a sua volta di istituire, di creare nuovi significati. Perciò, nel momento stesso in cui facciamo di tutto, come è fin troppo comprendibile, per restare in vita, non possiamo rinunciare all’altra vita – alla vita con gli altri, per gli altri, attraverso gli altri. Ciò, al momento, non è consentito e anzi è vietato, come è giusto e logico che sia. Continua a leggere

INTERPOSTA PERSONA

INTERPOSTA PERSONA

di LORENZO CHIUCHIU’

di LORENZO CHIUCHIU’

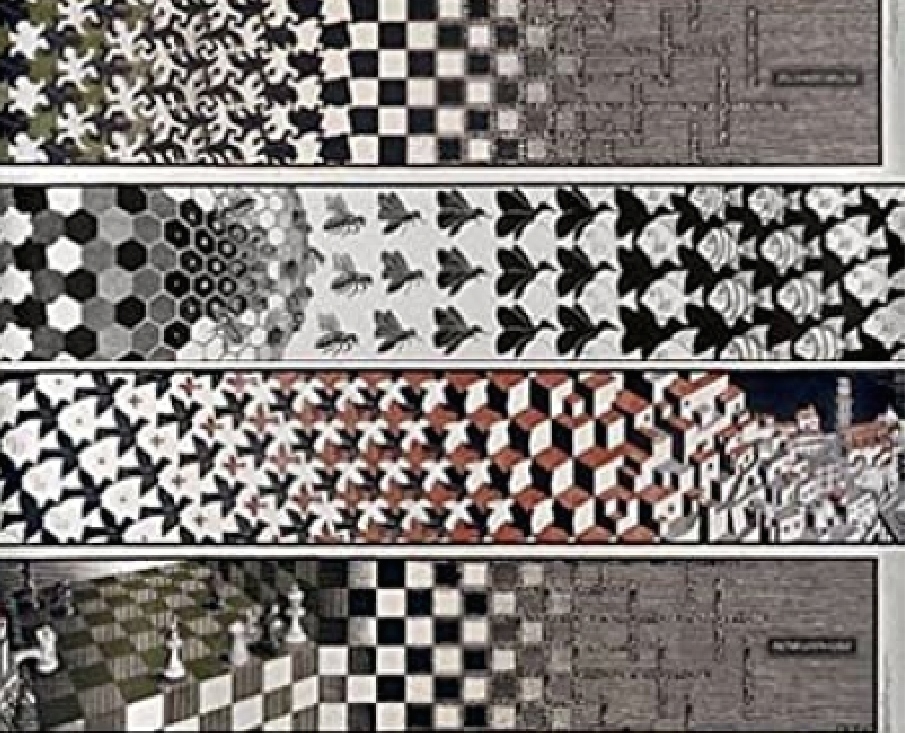

Noi ci sentiremo come parti di una trasformazione, che è la condizione che in genere percepiamo come controllabile, all’interno delle nostre vite quotidiane, e invece non lo è: come nell’immagine di Escher che accompagna queste righe, passiamo dalla materia bruta alla costruzione razionale, dall’animalesco al civilizzato, dall’indistinto all’individuale – ma possiamo anche compiere il cammino inverso. In questa metamorfosi incessante la poesia dovrà trovare i motivi per cui è giusto cercare una strada, una direzione che riguardi l’umanità di tutti.

Noi ci sentiremo come parti di una trasformazione, che è la condizione che in genere percepiamo come controllabile, all’interno delle nostre vite quotidiane, e invece non lo è: come nell’immagine di Escher che accompagna queste righe, passiamo dalla materia bruta alla costruzione razionale, dall’animalesco al civilizzato, dall’indistinto all’individuale – ma possiamo anche compiere il cammino inverso. In questa metamorfosi incessante la poesia dovrà trovare i motivi per cui è giusto cercare una strada, una direzione che riguardi l’umanità di tutti.

NEMINI

NEMINI