Paolo Volponi

Il giovane Volponi

RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA

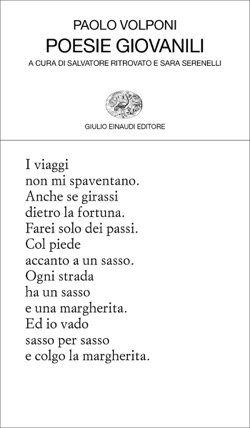

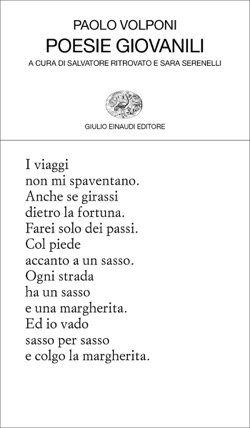

Forse la poesia è tutta un riecheggiare, un ritorno improvviso di connessioni, svasature di senso, brandelli di cose scritte e rivissute. Una recensione occupata a leggere e a commentare le Poesie giovanili di Paolo Volponi, a oggi inedite e riesumate in tre diversi fascicoli da un cassetto della sua casa urbinate, può avere l’occorrenza — con lieve inarcarsi di ciglia e diffusa bonomia — di lasciare per un attimo gli albori (Il ramarro e compagnia) e partire dalla fine, dall’ultima silloge pubblicata in vita da Volponi stesso: Nel silenzio campale (Manni, 1990). Apocalittico ma anche un po’ integrato, lo scrittore che da poco aveva mandato alle stampe Le mosche del capitale (si noti l’insistenza del suffisso -ale), con la sua ultima incursione nella lirica sembra restituire a mo’ di testamento un parlar aspro, un’ispirazione petrosa che è forse la linea carsica su cui si muove la sua intera vena poetica. Dagli inizi, appunto. O ancora prima: dall’Urvolponi di queste liriche frante e onestissime, che «nel primo fascicolo esaminato, il più robusto — le 90 carte — approdano al Ramarro» mentre per gli «altri due, più esili ma anche meno eterogenei, denominati Immagini e Altre, la raccolta di riferimento è L’antica moneta», commenta Ritrovato nella corposa introduzione. «Non mancano, ovviamente, casi di smembramento e di ricombinazione di gruppi di versi che rimbalzano da un fascicolo all’altro, a riprova del fatto che ci troviamo idealmente di fronte a quaderni di lavoro, all’interno di un laboratorio in cui il poeta sperimenta, testa, saggia e non cestina».

Siamo nel pieno degli anni Quaranta, Volponi frequenta l’Università della città natale con gli umori di un intellettuale in formazione lontano dai classicismi (c’è qui forse una consonanza con il Bianciardi studente a Pisa), ruvido, pizzicato dal surrealismo e dai lirici spagnoli, vergine nell’approccio all’opera e non ancora sfrigolato dalle sirene di un ermetismo residuale. I testi «verso Il ramarro» sembrano in aperto dissidio con l’esito finale della silloge del ’48: crudi, d’humor nero («Hai riso,/ ed io avrei sputato/ dentro la tua gola/ aperta»), in certo modo orrorifici («Come se il sangue/ annoiato/ godesse d’uscire») e dal sapore biblico («Io rido/ dietro pascendo/ la mia maledizione»), profondamente corporali («Diventi misurato squadrato,/ da non trovare appoggio/ nelle anche rotonde/ dei corpi delle donne»). Le sequenze sono nitide, affilate e già nascondono in germe i migliori esiti della lirica volponiana («Aspettavo i tuoi occhi/ comparire dal mattone», «Tra la testa e la pietra,/ tra gli specchi e le spade,/ ancora lungo/ è il discorso»). Le poesie «verso L’antica moneta» — estratte da un manipolo di 59 carte in tutto, come spiega Serenelli nella puntuale Nota al testo, seguita dall’apparato critico che ricrea la facies grafica dei manoscritti e dattiloscritti — pèrdono il tono scheggiato delle prime prove per acquisire maggiore doppiezza e impeto narrativo. Continua a leggere→

Siamo nel pieno degli anni Quaranta, Volponi frequenta l’Università della città natale con gli umori di un intellettuale in formazione lontano dai classicismi (c’è qui forse una consonanza con il Bianciardi studente a Pisa), ruvido, pizzicato dal surrealismo e dai lirici spagnoli, vergine nell’approccio all’opera e non ancora sfrigolato dalle sirene di un ermetismo residuale. I testi «verso Il ramarro» sembrano in aperto dissidio con l’esito finale della silloge del ’48: crudi, d’humor nero («Hai riso,/ ed io avrei sputato/ dentro la tua gola/ aperta»), in certo modo orrorifici («Come se il sangue/ annoiato/ godesse d’uscire») e dal sapore biblico («Io rido/ dietro pascendo/ la mia maledizione»), profondamente corporali («Diventi misurato squadrato,/ da non trovare appoggio/ nelle anche rotonde/ dei corpi delle donne»). Le sequenze sono nitide, affilate e già nascondono in germe i migliori esiti della lirica volponiana («Aspettavo i tuoi occhi/ comparire dal mattone», «Tra la testa e la pietra,/ tra gli specchi e le spade,/ ancora lungo/ è il discorso»). Le poesie «verso L’antica moneta» — estratte da un manipolo di 59 carte in tutto, come spiega Serenelli nella puntuale Nota al testo, seguita dall’apparato critico che ricrea la facies grafica dei manoscritti e dattiloscritti — pèrdono il tono scheggiato delle prime prove per acquisire maggiore doppiezza e impeto narrativo. Continua a leggere→

Siamo nel pieno degli anni Quaranta, Volponi frequenta l’Università della città natale con gli umori di un intellettuale in formazione lontano dai classicismi (c’è qui forse una consonanza con il Bianciardi studente a Pisa), ruvido, pizzicato dal surrealismo e dai lirici spagnoli, vergine nell’approccio all’opera e non ancora sfrigolato dalle sirene di un ermetismo residuale. I testi «verso Il ramarro» sembrano in aperto dissidio con l’esito finale della silloge del ’48: crudi, d’humor nero («Hai riso,/ ed io avrei sputato/ dentro la tua gola/ aperta»), in certo modo orrorifici («Come se il sangue/ annoiato/ godesse d’uscire») e dal sapore biblico («Io rido/ dietro pascendo/ la mia maledizione»), profondamente corporali («Diventi misurato squadrato,/ da non trovare appoggio/ nelle anche rotonde/ dei corpi delle donne»). Le sequenze sono nitide, affilate e già nascondono in germe i migliori esiti della lirica volponiana («Aspettavo i tuoi occhi/ comparire dal mattone», «Tra la testa e la pietra,/ tra gli specchi e le spade,/ ancora lungo/ è il discorso»). Le poesie «verso L’antica moneta» — estratte da un manipolo di 59 carte in tutto, come spiega Serenelli nella puntuale Nota al testo, seguita dall’apparato critico che ricrea la facies grafica dei manoscritti e dattiloscritti — pèrdono il tono scheggiato delle prime prove per acquisire maggiore doppiezza e impeto narrativo.

Siamo nel pieno degli anni Quaranta, Volponi frequenta l’Università della città natale con gli umori di un intellettuale in formazione lontano dai classicismi (c’è qui forse una consonanza con il Bianciardi studente a Pisa), ruvido, pizzicato dal surrealismo e dai lirici spagnoli, vergine nell’approccio all’opera e non ancora sfrigolato dalle sirene di un ermetismo residuale. I testi «verso Il ramarro» sembrano in aperto dissidio con l’esito finale della silloge del ’48: crudi, d’humor nero («Hai riso,/ ed io avrei sputato/ dentro la tua gola/ aperta»), in certo modo orrorifici («Come se il sangue/ annoiato/ godesse d’uscire») e dal sapore biblico («Io rido/ dietro pascendo/ la mia maledizione»), profondamente corporali («Diventi misurato squadrato,/ da non trovare appoggio/ nelle anche rotonde/ dei corpi delle donne»). Le sequenze sono nitide, affilate e già nascondono in germe i migliori esiti della lirica volponiana («Aspettavo i tuoi occhi/ comparire dal mattone», «Tra la testa e la pietra,/ tra gli specchi e le spade,/ ancora lungo/ è il discorso»). Le poesie «verso L’antica moneta» — estratte da un manipolo di 59 carte in tutto, come spiega Serenelli nella puntuale Nota al testo, seguita dall’apparato critico che ricrea la facies grafica dei manoscritti e dattiloscritti — pèrdono il tono scheggiato delle prime prove per acquisire maggiore doppiezza e impeto narrativo.