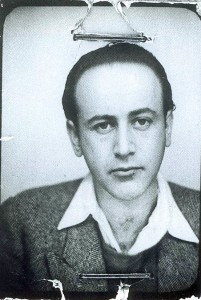

Paul Celan

Dalla nota dell’autrice

Camilla Miglio

Paul Celan dà voce ai sommersi, mostrando come i salvati possano scrivere poesia dopo la distruzione, per antonomasia, dopo la Seconda guerra mondiale: il toponimo Auschwitz[1]– cui proprio Celan, in più occasioni, ha aggiunto il ‘Kompositum’ Atombombe. Lo fa cambiando molte regole dell’arte, in una lingua e in una scrittura segnate dall’esperienza individuale, eppure permeate da lingue altre, voci altrui.

Mettendosi in posizione scomoda, non sempre compreso, venne travolto da infamanti accuse di plagio o tendenziose – per lui che “diffidava del bello” – letture estetizzanti.

Diffidava del bello e della lingua tedesca, che interrogava fino in fondo, scavando dentro ogni parola.

Il tedesco dei carnefici era anche la lingua di sua madre, uccisa dai nazisti presso il lager di Michailowka, tra i fiumi Bug e Dnestr nell’inverno ucraino del 1942.

Rivoltando, riaggregando, ricercando la linguamadre Celan ne fa una patria portatile e una “tenda”[2].

Nel suo nomadismo europeo partito da un ‘Est’ ex asburgico, poi rumeno, sovietico e infine ucraino, approda all’Ovest parigino in una lingua diversa eppure familiare, per ventidue anni vivendo in francese, scrivendo in tedesco, traducendo da nove lingue; in una terra altra trovando casa, lavoro, famiglia, ma anche ricoveri in clinica psichiatrica e morte per acqua nella Senna, nel 1970.

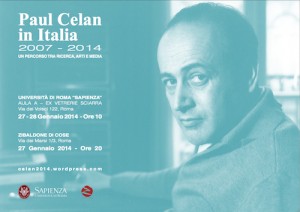

A oltre cinquant’anni dalla morte, lo studio di fonti d’archivio consente una revisione del mito di un Celan poeta ‘oscuro’, rappresentato sul ciglio del mutismo, o invece depositario di una parola redentrice dal Male assoluto.

Celan scava, si tuffa più a fondo nella realtà – nel concreto, fisico stare sulla terra di uomini ed elementi. Scava e riaggrega, si tuffa e riemerge altrove, e mai una volta per sempre; seguendo ritmi e figure musicali, ma in un modo del tutto nuovo.

Note:

[1] Rimando al saggio di Adorno che ha scatenato, tra anni Cinquanta e Sessanta, il dibattito se fosse “barbarico” fare poesia dopo Auschwitz: Theodor W. Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft, in Id., Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft cit., p. 334; trad. it. Critica della cultura e società, in Id., Prismi. Saggi sulla critica della cultura cit., pp. 249-282; si veda anche la correzione di punto vista, a proposito di Celan in Ästhetische Theorie, a cura di Gretel Adorno e Rolf Tiedemann, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970, pp. 475-477; trad. it. di Enrico De Angelis, Teoria estetica, Torino, Einaudi 1975; cfr. su questo argomento “Die wahre Flaschenpost”. Zur Beziehung zwischen Theodor W. Adorno und Paul Celan, “Frankfurter Adorno Blätter”, VIII (2003), pp. 151-176: 164-167. e Paola Gnani Scrivere poesie dopo Auschwitz. Paul Celan e Theodor W. Adorno, La Giuntina, Firenze 2010; si veda anche il recente volume collettaneo Auschwitz dopo Auschwitz. Poetica e politica di fronte alla Shoah con un testo inedito di Günther Anders, a cura di Micaela Latini ed Erasmo Storace, Meltemi, Roma 2018. Rimando anche a Giorgio Agamben Quel che resta di Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino 1998.

[2] Zeltwort (parola-tenda), in un verso di Anabasis (DG, p. 151, trad. it. P, p. 441) – ma la memoria corre a Isaia 33, 20: “I tuoi occhi /vedranno Gerusalemme, dimora tranquilla, tenda inamovibile, i cui / paletti non saranno più divelti, né più staccata alcuna delle funi” e al libro Sefer ha-zohar. Idra rabba. Il libro dello splendore. Grande assemblea, in Giulio Busi-Elena Loewenthal (a cura di), Mistica ebraica. Testi della tradizione segreta del giudaismo dal III al XVIII secolo, Einaudi, Torino 1995 e 1999, p. 484.

IL LIBRO

In cerca di una realtà “abitabile” e dei suoi resti cantabili dopo le distruzioni novecentesche, la poesia di Paul Celan continua a parlare all’umanità di oggi esposta all’(auto)distruzione, mostrando come tutto si tenga, in una grande rete di relazioni.

Celan risillaba il ritmo e le forme del mondo annotando libri di geologia, astronomia, fisica quantistica, botanica; dizionari, articoli di giornale, opere filosofiche e letterarie.

Attraversando i territori della natura più lontana dall’umano – pietre, cristalli, sedimenti e faglie geologiche; spazi siderali e cosmici – egli crea una morfologia nuova, senza origine, in continua trasformazione.

Restituisce vita a ciò che è passato, dà nome e voce ai corpi di cui resta solo l’impronta o l’alone per il tempo di una poesia, di una canzone. Le forme musicali, anch’esse frammentate e fossili, diventano forza aggregatrice della materia esplosa. Ricercar è il titolo di questo libro, come quello di una poesia che Celan non volle pubblicare. Continua a leggere→