Luigia Sorrentino – di Angelo Nitti

La morte e la poesia: Olimpia di Luigia Sorrentino

di Giorgio Galli

Al centro di Olimpia di Luigia Sorrentino (Interlinea, 2013) vi è un après-midi, un oltre. Tutta l’opera è calata nella dimensione di ciò che è già accaduto; persino il tempo è svanito ed è entrato, dopo la terribile lotta tra forze arcaiche e primordiali, in uno spazio assoluto. Il centro di questa poesia è lo svanire, il dissolversi della dimensione umana. E proprio la persistenza di ciò che è irrimediabilmente perduto stabilisce un cardine tra la poesia di Luigia Sorrentino e il mito fondatore della poesia, quello di Orfeo. Perché cos’è la poesia se non quella volontà di riportare in vita Euridice, quella fede in una forza del canto che trascenda il limite delle parole? Milo De Angelis definisce questa poesia “orfica”, una poesia che si muove oltre la vita e al di là di essa, in un continuo richiamare ombre, per cristallizzarle o per sottrarle al tempo: o che trasforma in ombre altre creature ancor piene di vita, per fissarle o per mutare un loro istante in eternità, per poi poterlo cantare.

Se da una parte la poesia di Luigia Sorrentino intrattiene un rapporto privilegiato con la morte, è anche vero che essa stabilisce un rapporto, altrettanto forte, con la vita, con il canto attivo e vitale: ciò che è passato attraverso la morte viene rilanciato in una vita nuova. Riecheggia nell’opera la rivisitazione rilkiana del mito di Orfeo, abitatore “dei due regni” -dei vivi e quello dei morti- il quale dall’unità di queste esperienze matura che il compito del poeta è nel lodare. La poesia di Olimpia, dunque, intona l’epicedio e lo trasforma in inno. Proviamo ad andare alle origini, all’aurora della poesia. Omero cantava. La parola era un suono magico e rituale come la musica, un suono che passa e si sfa: la parola sfuggente, la chiamava con uno dei suoi epiteti formulari. A quel tempo, prima che la parola fosse riproducibile con l’artificio tecnico della scrittura, essa era una merce molto rara e quindi preziosa, sacra. La parola poetica delle origini era misterica. Ma il mistero non ha niente d’astratto. Il mistero, dice Jankélévitch, è diverso dal segreto: perché il segreto è conoscibile, ma è celato dalla volontà di non svelarlo; il mistero, invece, è patente ma inattingibile, e riguarda le cose ultime. La vita e la morte sono i più grandi misteri. Non v’è nulla d’astratto in essi: solo un’inattingibile evidenza.

Gran parte della poesia contemporanea ha allentato il legame col mistero. Anche il rapporto con la morte s’è allentato sino a rendere fatua la vita. Nessuna consapevolezza è possibile se si rimuove il nulla che anticipa e chiude la vita, il mistero tra le cui parentesi sta la vita degli individui e delle civiltà. La capacità di sentire la vita s’è persa quando la società ha abolito il suo rapporto con la morte, quando ha deciso di vivere come una società d’immortali.

Diametralmente opposta è l’operazione di Luigia Sorrentino in Olimpia, un’opera non ancorata all’autrice né al mondo che abita, la cui lingua risale alle origini per imporre tuttavia una riflessione sulla contemporaneità.

Olimpia è un poema a frammenti, che consta di otto sezioni intervallate da sette brevi prose. Il lettore percepisce le sezioni come parti di una cattedrale, che con la loro struttura confluiscono in quella dell’insieme. Queste sezioni scandiscono ritmicamente Olimpia, ne segmentano e rilanciano l’impulso originario, sì che ogni tappa del suo viaggio iniziatico contiene le precedenti e le trascende, in una continua trasmutazione dove nulla va perduto.

Sezione I: L’antro

Fin dai primissimi versi ci troviamo di fronte a due esperienze radicali e complementari: il morire e il mutare. Il morire è reso con tocchi di più immediata comprensione, di un realismo magico e stilizzato: non c’è descrizione, ma elementi descrittivi; non narrazione, ma segnali narrativi. L’altra esperienza, quella del mutare, è meno apparente, agisce come sottotesto, in un bagno rituale dominato dalla penombra e da ambivalenze verbali.

Olimpia s’apre con un gesto assertivo: “lei era lì / non era più la stessa”. Questo gesto, con il deittico lì, ci introduce fulmineo ad un rito. Scopriamo una figura femminile, che sta “attaccata alle pareti”, che sta sorgendo dalle pareti come i Prigioni di Michelangelo. C’è un altro elemento in questo paesaggio d’attesa: nulla lo definisce, sappiamo solo che è un “involo mostruoso in lontananza”. Ma questa lontananza appartiene al dove si va o al da dove si viene? In quale direzione si sta allontanando l’involo?

“Lei era un soffio chiuso / tutto era in sé pieno”. Nel momento della metamorfosi, la figura femminile inizia a esser visibile nella sua essenza: si rivela, è un soffio, ma è chiuso: spira verso il mondo, ma si rinserra. Se il moto dell’involo era ambiguo, quello del soffio è bloccato, è un tragitto incompiuto.

Il momento della metamorfosi rivela ciò che siamo, ma anche un altro momento ci rivela: quello della morte, quando la nostra storia è compiuta e non ci appartiene più. Torniamo a chiederci: a quale rito stiamo partecipando? A quello della rinascita (della trasformazione) o della morte? A ben vedere, a entrambi: il morire e il mutare sono i due volti del compiersi, ed è nel compiersi che stiamo andando. Il compiersi non ha direzione: è tutto. Non è lineare: è circolare. La morte stessa è sia il nulla prenatale, sia quello che ci attende al di là. Della figura femminile vien detto che “si rivoltava in un’altra che l’offendeva”. Questo verso è un Giano bifronte. Chi è il soggetto di offendeva? La figura femminile offende l’altra, o viceversa? Nel tempo zero in cui s’inizia il rito, anche soggetto e oggetto sono circolari.

Nel secondo frammento, un altro Giano bifronte: “enormemente udita la soglia”. Siamo dentro la soglia, siamo attaccati alle pareti, immagine metamorfica umana e minerale, viva e morta: ma stiamo uscendo dalle pareti o entrandoci? Stiamo andando a vivere o a morire? Ancora una volta, in tutte le direzioni: non si va verso il compimento, ma nel compimento. Il paesaggio rituale s’arricchisce di nuovi elementi: il “vuoto”, il “ronzio”, le “milioni di notti” che stanno innanzi a noi -o forse alle nostre spalle. La figura di lei è ritratta come una statua: ma una statua “bianca”, con pupille bianche: non colorata com’erano le statue greche in origine, ma col pallore dovuto alla mano del tempo. Dunque il tempo esiste, in quest’antro: ma è tempo dei secoli, così lento, così poco misurabile, da divenire immagine dell’eterno.

Una sola verità ci viene data con certezza: “il cuore era l’offerta”. Il rito è anche rito del donarsi. Il soffio che adesso è chiuso dev’esser liberato.

Il terzo frammento adombra un primo, quasi riottoso distacco dalla parete. Contro quella parete lei “era forma altissima”. “Il volto che l’attendeva era lì / il suo nuovo volto profondo”. Di nuovo il deittico lì. L’avevamo trovato nel verso d’apertura del poema (“lei era lì”). Ma ere geologiche sembrano separare questo nuovo deittico dal primo. L’assertività è scomparsa, è rimasta solo l’ambiguità. Dov’è questo lì? Da quale parte della soglia? Luigia Sorrentino ci getta in un universo semantico dove l’indeterminato è sia ineluttabile che incalzante.

Esso, infatti, non è immobile: un cambio significativo è intervenuto. I versi successivi dicono che “tutto stava su di lei”, e che “lei era finalmente comprensibile”: il rito inizia a snodarsi, il soffio chiuso a liberarsi: il dono può finalmente avere inizio. Ma è un inizio ambiguo: la vita sta su di lei come un peso che la opprime o come un angelo che inizia a librarsi? Non ce lo dobbiamo chiedere, abbiamo imparato che l’ambiguità è lo strumento con cui Olimpia procede nel suo compiersi.

Col quarto frammento siamo in un paesaggio diverso. È iniziato il cammino, il movimento: “quando ci dirigemmo verso la boscaglia / vedemmo in lontananza la ferrovia”. Finora il rito s’era compiuto nell’antro. Adesso esce, si estende a tutto il paesaggio, anzi crea il paesaggio con i suoi elementi; e lontani, i binari della ferrovia, con un treno che scende verso il mare. Il bosco è luogo di transito, forse di un anelito, di un faticoso ascendere: “Siamo sempre più vicini al cielo”. Ma questo avvicinarsi sembra come rimandato: il cielo non risulta lontano, piuttosto impregnato di segnali ancora indecifrabili: la nostra ascensione è un “avvicinamento carico nel vento”. C’è nel vento una voce prigioniera, che attende di esser liberata. Il vento si fa carico di un intero orizzonte di presagi. Difficile non pensare al “vento pregno di cosmico spazio” della Prima elegia di Rilke. Non siamo noi ad attendere nel vento, è il vento che si carica d’attesa.

Come i rapporti di prima e di poi, di soggetto ed oggetto, quelli di vicinanza e lontananza restano indeterminati: la ferrovia è lontana, ma il cielo è sempre più vicino. L’attesa ha creato il luogo, e il luogo il suo tempo. Anzi: l’attesa s’è incarnata nel luogo, e il luogo è tempo.

Con l’ampliarsi dell’orizzonte, anche il verso si fa più disteso, meno lapidario. Il dilatarsi del paesaggio è reso con un dilatarsi del tempo del verso: un procedimento che, ancora, richiama Rilke.

In questo orizzonte più ampio, nell’avanzare attraverso il luogo mitico, si avanza anche nel rito:

il volto si profila

il volto che siamo stati è istintivo

incarnato nel rito che si consuma qui

nella consolazione siamo venuti

mutarono i suoi occhi quando chiese

la vita eterna

la sua giovinezza si spense

divenne una cicala

poi solo una voce, un soffio

divenne

Questi versi connotano una trasformazione che è anche un’eternizzazione: si diventa ciò che si è. Dall’essere senza sapere di essere (“il volto che siamo stati è istintivo”) si passa all’essere consapevoli. Ancora troviamo un deittico, qui: ma qui dove? Dove si consuma questo rito? L’atmosfera è la stessa della caverna, eppure c’eravamo mossi verso il bosco. L’unica risposta è che il rito si consuma dentro la poesia. Inutile domandarsi dove Olimpia avvenga: essa avviene in Olimpia. Ma qual è l’avvenimento di Olimpia? La parola chiave, isolata in un unico verso, è l’ultima, divenne. E cosa si divenne? Una voce. Ciò che resiste allo spogliarsi di tutto è la voce. È la parola, messaggera fra le epoche, messaggera tra i vivi ed i morti. La parola è l’arché. E la voce può appartenere a chi subisce il rito o a chi lo celebra: non importa. Siamo abituati alla circolarità di soggetto e oggetto in Olimpia.

Piano piano il paesaggio si disincarna, gli elementi si diradano. “Siamo sempre più vicini al cielo”, si ripete. Poi

come grembo che si prepara

a ritornare estraneo ad ogni flutto

nell’uliveto deposto ogni possesso

lei chiese

sul lago conducimi con te

Il mondo da sensibile diviene interiorizzato. Il grembo interiorizza i flutti e diviene loro estraneo. È l’istante della conoscenza. “Deposto ogni possesso” la figura femminile, che nel dono si fa sempre più comprensibile, dice: “Sul lago conducimi con te”. A chi è rivolto quel conducimi? A un’alterità. E non ha l’aspetto di un invito: sembra piuttosto un comando, un Fiat lux. La parola di lei ha creato l’altro col semplice rivolgerglisi: è la parola di Orfeo, che crea Euridice per aver nominato Euridice. La parola poetica. Il bisogno che lei ha di donarsi ha creato l’alterità.

La sezione si conclude con una prosa intitolata La città. Qui compare finalmente un “io”. Finora c’erano stati il “lei” e il “noi”: il “noi” indispensabile a stabilire l’orizzonte del rito (perché il rito è sempre collettivo), e il “lei” soggetto e oggetto del rito. Ora si oscilla fra un “io” e un “noi”. Ma chi li dice? “Io ero insieme a lei l’attesa e il compiersi nello stesso istante… comprendevo e riconoscevo proprio quanto di più raro era lei per essersi così improvvisamente aperta.” L’altro, appena creato, è unito a lei da un destino. L’alterità è tutti, è la città. Come in una Genesi allo specchio, lui e la città nascono da una costola di lei, dal suo bisogno di donarsi.

La parola di Olimpia è spoglia e oscura come la parola liturgica. Niente artifici retorici, nulla d’estetizzante. C’è però un ritmo. Il ritmo è indispensabile al compiersi del rito. L’apparizione della città è contrassegnata da un improvviso distendersi del ritmo: dal verso si passa alla prosa. Siamo ad una stazione del rito, e a segnalarla interviene un cambio nell’ordine musicale del poema.

Sezione II: L’atrio

Se la prima sezione era un continuo, germinante movimento di radici, un mutamento incessante e faticoso, la seconda ha atmosfere più drammatiche, più evidenti chiaroscuri:

il sole alle spalle cancella

i nostri volti

veniamo da troppa lontananza

lungo questa discesa

nel porticato

altre colonne ci avvolsero

con le loro braccia

L’ingresso all’atrio è un atto decisivo, ma non una cesura. Il sole è alle spalle, ma è. Nell’orizzonte di Olimpia, il passato non passa: è una forza che continua ad agire. “Veniamo da troppa lontananza”: veniamo, infatti, da tutta la storia della poesia. Se l’arché è la voce, la voce che dice e che crea, quello che stiamo attraversando è un paesaggio culturale, un deposito di memoria che salda le diverse epoche storiche. Come le rose del bosco erano tutte le rose cresciute dall’inizio della terra, ora le colonne sono tutte le colonne di tutte le città. Il morire, il mutare non sono più dimensioni individuali: sono collettive, storiche e mitiche. L’orizzonte della lirica si salda a quello dell’epica.

Nei frammenti successivi è celebrata la lotta dell’operare umano contro la forza caducizzante del Tempo. “Enorme il tempo appoggiato / ai muri”. La trasformazione da cui siamo venuti non s’è fermata, la storia va avanti. Ma a noi interessano i depositi di storia, ciò che rimane dopo il passaggio -anche calamitoso- del tempo. La pietra trasformata dalla fatica umana presenta i segni del tempo, ma è solida, è pietra. Pietra tombale, ma anche manufatto che resiste al tempo, e perciò è imperituro. In quest’immagine l’essere umano non c’è: parla per lui il frutto del suo lavoro, che gli sopravvive. Il paesaggio che attraversiamo è un paesaggio da cui la vita è estinta. La natura è fossile, anche i manufatti umani appaiono come fossili: se si muovono, sembrano mossi da forze non più nostre. Ciò che sembra vivo è il “suono” della roccia. Ancora, ciò che rimane è una voce: voce liturgica prima, della natura adesso. L’opera del poeta sta tra la natura e il divino, è oltreumana, non più solo umana. Un monte nel paesaggio adombra la presenza del divino.

restammo vicino a quelle case

apparivano come in un disegno infantile

dai muri risalivano

statue di divinità femminili

L’elemento del paesaggio (le case) si precisa in un segno: un segno stilizzato, quasi un disegno infantile. La figura femminile si moltiplica: prima era apparsa in un pallore di statua, ora si precisa in una serie di statue. Queste statue non hanno perso il contatto col muro che le aveva originate, ma lo “risalgono”. All’inizo del cammino avevamo trovato un sentiero in ascesa (“Siamo sempre più vicini al cielo”) e un treno che sprofondava. Anche le statue partecipano di questi moti verticali. Come quella nella caverna, anch’esse sono bianche: sono le statue antiche quali sono arrivate fino a noi, e non com’erano in origine, sfolgoranti di colori. Per quanto perenni siano i prodotti della Bellezza, il Tempo vi ha steso la mano.

“Fummo dotati di forza sovrumana”, recita un altro frammento, ed elenca una serie di lotte, di prove che l’uomo ha dovuto attraversare – per cosa? “Siamo tornati per scomparire / intorbidare il fondo”. Come i resti fossili, come le colonne e le statue di cui resta la traccia possente, noi “intorbidiamo il fondo”, cioè lasciamo un segno che incrina la superficie culturale dello spazio-tempo: il nostro destino è sparire e scolpirci nell’eterno. Non siamo noi a godere della nostra opera: essa si adempie negli altri e in altri tempi, nel tempo oltreumano della storia degli stili.

L’atrio si chiude con l’evocazione di una soglia (anche qui, come non pensare alla soglia delle Elegie rilkiane, consumata dal passaggio degli amanti?). Quella soglia che ne L’antro era “enormemente udita”, qui nel vestibolo prende una fisionomia sconcertante: è la soglia oltre la quale ognuno diventa tutti. Ne L’antro non conoscevamo il contenuto di questo enorme udire; ora l’apprendiamo:

poi qualcosa chiamò

precipitata e muta

lasciò che altri sapessero

-siamo colui che se ne va

abbiamo le sue gambe

le spalle, l’incedere veloce

la traccia del saluto

siamo colui che sprofonda

a un passo da noi-

Superare la soglia significa identificarsi con tutti, con tutte le morti, le partenze e gli addii, con tutto il morire il mutare e il decadere -in una parola, con tutto il dolore dell’umano. Si diventa tutti, si partecipa al dolore di tutti.

Bella e drammatica questa seconda parte, con opposizioni grandiose ed esplicite, e con quel germe di riscatto umano che sgorga da un paesaggio desolato. Bella per il “noi” che sorge e s’afferma nel discorso, poi nelle immagini, poi in un abbraccio universale che nasce dalla stessa storia umana. È una testimonianza anche civile quella offerta da Olimpia: dalla consapevolezza dell’enorme storia umana non può che nascere l’abbraccio fraterno di tutti gli uomini. Capiamo perché Luigia Sorrentino abbia scelto Olimpia, e la civiltà greca, per il suo viaggio alle radici della poesia. Non solo per andare alle origini. È che la grecità sentiva la funzione collettiva, corale della poesia, cui dava un posto nella vita della polis. Era un operare per la polis la poesia, un agire. Il “noi” di Olimpia è un “noi” da coro di tragedia. La poesia non avviene fuori dal tempo: avviene in tutti i tempi. Avviene in una civiltà estetica, ed è chiaro che l’autrice avverte una responsabilità verso la storia della bellezza, ch’è anche storia della civiltà. Una parola esatta o sbagliata aggiunge o toglie qualcosa alla storia della bellezza che è la storia umana. Olimpia non ha nostalgia della civiltà estetica. La cerca, la fiuta. Non ne cerca il ritorno perché essa è in tutte le epoche. Ne cerca i segni. Continua a leggere

La Casa della Cultura di Milano rilancia Nella città contemporanea a partire dal 12 novembre, un nuovo ciclo di letture e incontri.

La Casa della Cultura di Milano rilancia Nella città contemporanea a partire dal 12 novembre, un nuovo ciclo di letture e incontri.

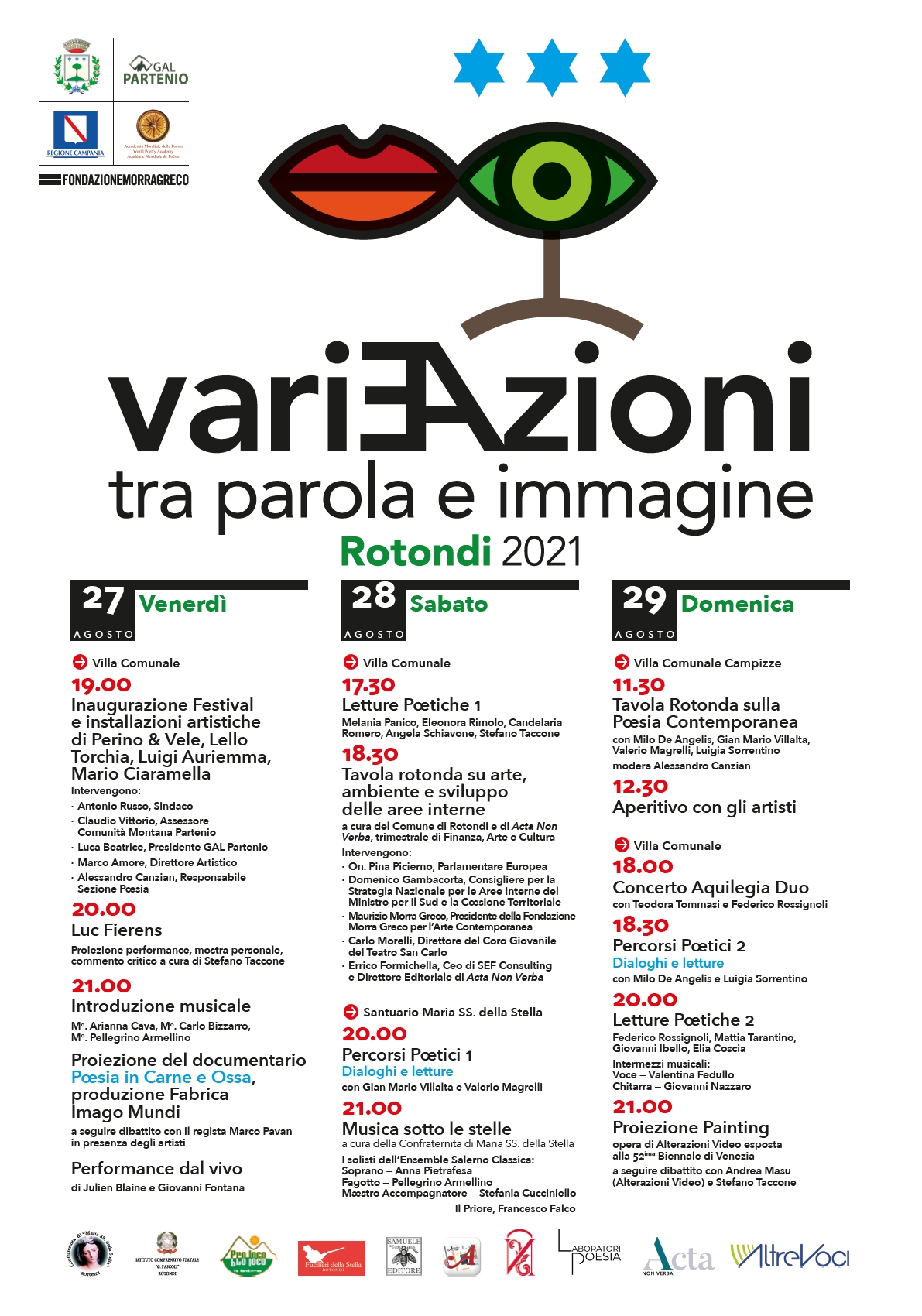

IL FESTIVAL

IL FESTIVAL