“Il senso del cielo” nella poesia di Kikuo Takano

di Mario Famularo

“Il mio scopo non è di pensare in linea con qualcosa che si fonda sull’intuizione di un’unità tra soggetto e oggetto, ma di considerare l’agire di tutte le cose esistenti come fossero ombre che riflettono il sé in un sé che ha annullato se stesso, una specie di vedere senza un vedente al fondo di tutte le cose.”

(Nishida Kitarō)

Sono molti i punti di contatto tra Kikuo Takano (1927-2006) e la scuola di Kyoto, movimento di pensiero sviluppatosi in Giappone lo scorso secolo: in primo luogo, l’aver vissuto le grandi trasformazioni del paese a cavallo del secondo conflitto mondiale; l’essersi confrontati con la cultura e il pensiero occidentale, e in particolar modo con quello di Heidegger; infine, il tentativo di integrare, superandoli, diversi principi della tradizione spirituale, intellettuale ed estetica nipponica attraverso il filtro di un sapere altro, con una particolare attenzione ai tratti distintivi dei due mondi.

Anche i risultati, pur in ambiti differenti come possono essere quelli della filosofia e della poesia, condividono più di un aspetto, che si originano da una riflessione di matrice “religiosa” (zen, in particolar modo) per diventare esistenziale e sociologica.

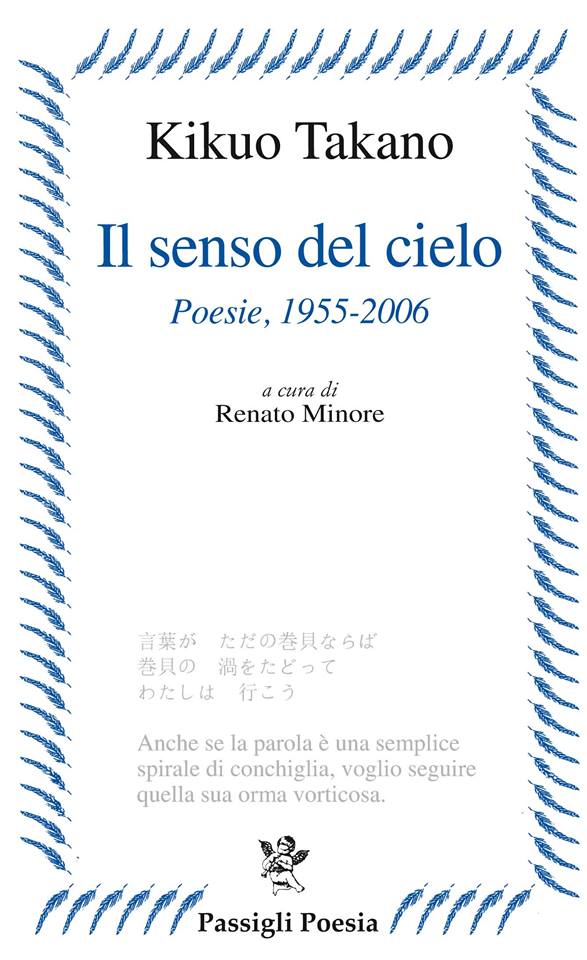

Nei testi qui proposti di Kikuo Takano, estratti da “Il senso del cielo (Poesie 1955-2006)”, a cura di Renato Minore, Passigli, 2017, la riflessione sulla relazione tra io e altro, sulla sua crisi, si intreccia a quella sull’impermanenza e sulla necessità di dimenticare il sé per accedere alla comprensione dell’altro-da-sé; il desiderio si mostra nella sua natura di origine del dolore, secondo la disciplina delle quattro nobili verità; l’ineluttabilità prende il peso di un predestino, quasi a riecheggiare il proverbio「人事を尽くして天命を待つ」 “jinji wo tsukushite tenmei wo matsu” (“gli uomini fanno ciò che possono e attendono la decisione del cielo”), cielo che è presente anche nel titolo del libro; infine, l’ultimo breve testo sembra concordare con l’idea del conoscere-diventando di Kitarō, che pure deve molto alla spiritualità buddhista e zen in particolar modo.

Già il titolo del primo testo, Sonetto d’autunno, sembra voler accedere a una cultura altra anche solo per la scelta formale: sono versi intrisi di un’afflizione pungente per lo svanire di ciò che è stato e la nostalgia delle cose perdute (“tutti vorrebbero giungere all’autunno … con maggiori profumi di quelli passati … ma non sempre, ahimè, ogni fiore / fa nascere il frutto con lo stesso profumo”), che si estende poi alla “smisurata lontananza” della persona amata. Eppure l’incontrarsi nuovamente “sotto un altro cielo”, all’apice della maturità, non fa che evidenziare il limite dell’essere concentrati sul sé, incapaci di dimenticarsene davvero, “ognuno chiuso / dentro di sé, e con lacerante ferita”.

Il tema continua ad essere approfondito in Baratro: “quando ti ho abbracciato / una seconda volta / era come stringere un baratro … perché … ogni cosa che abbraccio … si trasforma nel mio baratro?”: la sofferenza per non riuscire ad accogliere davvero ciò che è altro dal sé, vivendolo solo come qualcosa in relazione ad esso, fino a paragonarlo all’abisso dove l’io, inevitabilmente, finisce per precipitare dolorosamente e in solitudine, è qualcosa di estremamente vicino alla sensibilità moderna, e non solo giapponese – anzi.

È nello sviluppare questo tema che si avverte la distanza e l’incredibile prossimità del sentire di Takano: all’amica “minacciosa” che chiede “cosa mi daresti?” l’io del testo risponde “ormai da tempo non possiedo / neppure le parole che dico, / l’azione che scelgo. / Cosa potrò darti / di un ‘me’ / così trasformato?”. Qui il tema dell’anātman, l’illusorietà del sé che non fa che impedire l’accesso alla comprensione del mondo e dei fenomeni, inizia ad insidiarsi con naturalezza, e la conclusione del testo sembra quasi richiamare un mondō zen, un dialogo tra maestro ed allievo, quando l’azione si fa più significativa di qualsiasi risposta verbale, in quel “gesto / con cui indico la falena / che sbatte contro il vetro”. Anche l’immagine della falena, attratta da una luce fatale e costretta ad affannarsi faticosamente e senza alcuna utilità, sembra alludere alle dinamiche relazionali fallimentari dei primi testi, a quella molteplicità di “sé” che, spinti dal desiderio e da una visione accentrata ed egoriferita dell’esistere, si trovano intrappolati in un’afflizione logorante. Continua a leggere

Continua a leggere