Francesco Accattoli, Lunga un anno, particolare della copertina, con una nota di Tommaso Di Dio e illustrazioni di Linda Carrara, Edizioni Sigismundus (euro 10,00)

Nota di Tommaso Di Dio

L’impronta che non si perde

Nella poesia di Accattoli è in gioco il resoconto del crescere. Come quell’opera di Cesare Pavese, anche questa potrebbe far proprio il verso shakespeariano: Ripeness is all. La maturità è tutto, sì; ma è terra di conquista e di un lungo cammino attraverso l’esperienza della gioia e del dolore, dove crescere è sinonimo di abbandono, di continuo e silenzioso mutare.

Lunga un anno è un libro preciso, compatto; un libro dove la composizione dei diciannove testi intende mostrare il senso di un’esperienza che segna un limite nel cammino della vita: la fine di un amore. La resa di fronte all’abbandono è, si sa, uno dei temi più diffusi nella letteratura da sempre e oggi ovunque riprodotto da milioni di oggetti orchestrati per il consumo di massa; ma se esso ha potuto essere milioni di volte interpretato, a tutti i livelli culturali possibili, è proprio perché esso rivela una struttura fondamentale della nostra vita: il lutto che instaura la nostra separatezza ed individualità, la nostra ineludibile singolarità. Ecco perché questo titolo, sebbene coincida esattamente con la cronologia di scrittura (da gennaio 2012 a dicembre 2012) e la denoti in tutta la sua tecnica referenzialità, allude ad una vastità semantica attraverso la quale l’espressione lunga un anno si sovrappone – come la parte che getti la propria ombra oscurando l’intero – a tutto l’arco di cui è costituita la nostra vita: essa è uno spazio chiuso, singolare e unitario, continua elaborazione di quella perdita fondativa.

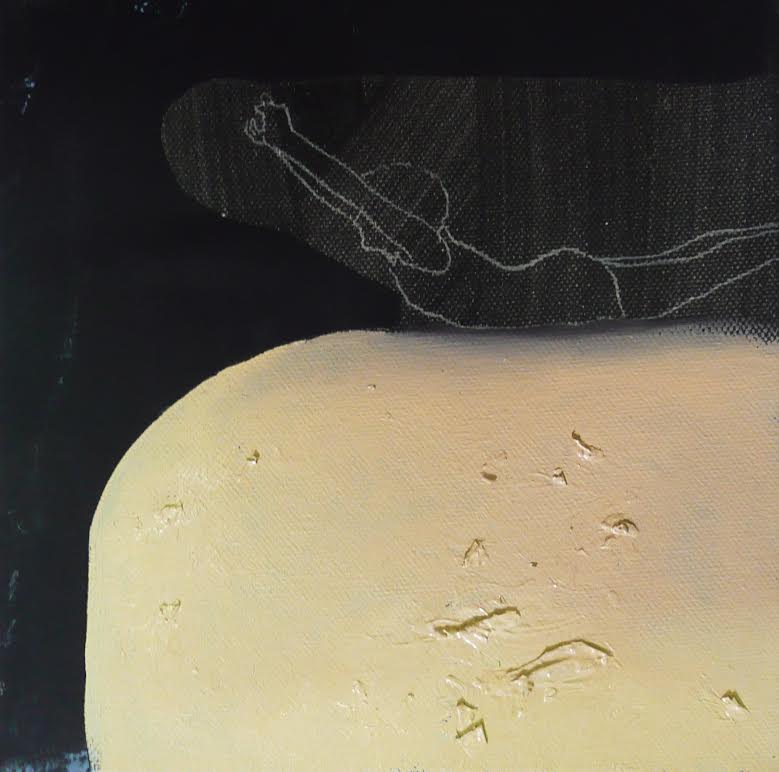

(studio sulla noia della condizione umana, acrilico e matita su tela, 70×80, particolare)

(studio sulla noia della condizione umana, acrilico e matita su tela, 70×80, particolare)

In principio era la neve. Bianchissimo l’inizio, è neve sui cantieri, neve che blocca tutte le costruzioni e tutti gli orizzonti. Due temi – la neve e i cantieri – che percorrono tutto il libro di Accattoli, diventando due figure essenziali per capirne lo sviluppo. Da questa condizione di immobilità esteriore, di splendente marmorizzazione di tutto il visibile e di ogni efficacia operativa, si intraprende un cammino che esplora la dimensione invisibile della lentissima crescita interiore. Un maturare che è dapprincipio dare attenzione, sentire ciò che si ascolta e ciò che si tocca. Ecco che “crepano di schianti i rami” e “i nodi cedono nella\ penombra”: “tutto ci pesa”, ogni cosa ha il proprio peso e il verso, il metro, lo raccoglie nella voce che scrive. Accattoli può ben dire “fuorché il tatto, nessuna cosa\ ci contorna e ci spiega”; ciò che vediamo è distanza, è soltanto “balugine della miopia”: dobbiamo toccare per credere, niente è affidabile nel mutamento poiché “tutto ha bruciato il gelo delle nevi”. Non per questo lo sguardo viene abolito in una rarefatta atmosfera in cui ogni cosa risulta sbiadita, sfumata, imprecisa. Al contrario, le cose emergono dalla scrittura con una forza d’impatto che annulla ogni gerarchia: non ci sono più termini alti e aulici, né termini triviali. La cogenza della neve, il suo peso sopra ogni cosa e la volontà netta di ascolto interiore permette che tutto appaia, che tutto sia inteso nel suo senso fondativo, qualunque cosa esso sia. Questa apertura linguistica, sinonimo di un profondo ascolto di ogni evento, è uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano la scrittura di questo libro e di questo autore, che non teme – e anzi sa giovarsene infinitamente – di rappresentare il “vetro opaco,\ alabastro con un filo d’illuminazione”, come l’essere “feriti dal prezzemolo tra i denti”; oppure “l’argentato\ farabutto delle schede gratta&vinci”, come il raffinatissimo “odore ingiallito di fiori nuziali”. Possiamo trovare la parola letteraria “prece”, oppure la parola “cruna”; ma anche il comunissimo “sputerò”, l’insetto “millepiedi” e “l’unto\ amaro che galleggia sul piatto”: ogni livello gerarchico è annullato dal bianchissimo bianco della neve che mostra il peso segreto di ogni cosa.

A questa apertura linguistica che sa aderire ad ogni momento dell’esperienza rivelandone il peso, si ricollegano alcune poesie scritte nel dialetto più proprio del poeta: il dialetto di Osimo Stazione. Esse sono solo quattro; ma per bellezza e forza appaiono come vere e proprie cerniere, snodi cruciali dell’intero libro. La lingua qui usata non ha nulla di letterario e non è utilizzata per richiudere sotto ulteriore tegumento una parola che vuole distanziarsi dalla vita vissuta; al contrario, è un dialetto “sporco”, un dialetto “bastardo”, parlato e popolare che trova qui forma scritta. È una lingua elementare che tenta di avvicinarsi ancora di più alla dizione profonda e interiore, che per larga parte ancora avviene attraverso questa lingua minore. Un dialetto psichico, potremmo dire, se con questa espressione si intende la lingua più vicina a quella voce dell’interiorità, quella voce fatta di altre voci, ascoltate, partecipate, vissute, che qui viene mostrata e addomesticata quel tanto che basta per essere finalmente scritta. Qui la poesia di Accattoli può trovare il suo più proprio accento realistico, ma come innalzato da una forza mitologica di cui è portatrice questa lingua che è interiore nella misura in cui è spartita, anonima e plurale. E allora torna la neve, ma s’è sciolta ed è rimasta la guazza; passano le stagioni e sulle case dove si muore “ce passa davanti un cà vecchio e ce piscia”: ogni dolore ha la sua miseria, ogni domanda sul dolore e sulla gioia è resa ridicola da una vita che si ostina a continuare con le sue meschinità. E non è forse un caso che proprio qui, in questa lingua meticcia e viva, emerge con più forza il tema del crescere, della maturità faticosamente raggiunta e mai presa. Il ricordo del corpo amato è come un pane secco, che non si rompe, che resiste nella propria forma anche se divenuto immangiabile: “pà che non se sfragne e dura”. E questo corpo, che nell’altro corpo si rammemora e vi si comunica, forma un bitorzolo pieno di acciacchi, un brodo senza sapore, allorquando si vede tutto in tutta la propria età: ”bitorzoli ciaccati a trentanni,\ quadrucci ‘nt’un brodo sciapo pe’ i dolori\ d’esse granni”. Il crescere, il gesto che matura e fa maturare, è un dolore a cui la stessa bellezza della vita ci condanna: “Noialtri semo acini duri d’uvaspina:\ la pelle ce sbrillucciga de viola,\ la polpa ce profuma e ce martira”.

(studio per siamo soli come una pecora bianca nel suo gregge

acrilico e matita su tela, 60X80, 2011)

Ed è proprio in questa lingua che emerge una delle immagini più forti di questo libro, un’immagine capace di racchiudere tutta la forza e la mutevolezza della soglia luttuosa della perdita. Siamo in una stagione di pioggia, a metà del cammino del libro: non più nella neve, ci stiamo avvicinando al mare. (Tutto il libro ha infatti questa traccia segreta, la scoperta della mutevolezza dell’elemento liquido attraverso il tempo stagionale che matura). “Adè che piòe\ e piòe”, scrive Accattoli, “guasi scolo\ gioppe ‘l muro de confine\ tra lo sfaldo e le betoniére”: quasi scolo, giù dal muro di confine, tra l’asfalto e le betoniere. E infine, “Scialìmo”, perdiamo consistenza, ma “l’impronta\ non se tòje né se smorcia”, l’impronta non si toglie né si smorza. Il tempo avanza e noi siamo sempre più abbandono di ogni cosa, quasi scolo d’acqua di risulta che casca a valle, sempre più a valle; eppure, in questo tessuto umido e in movimento continuo che siamo, il segno di aver perso, l’impronta, non va via e anzi ci appare come la sola cosa che ci dona identità: siamo perdita, siamo in ogni perdita, nella corsa dei giorni e di tutti gli amori di una vita.

L’immagine della pioggia torna anche nell’ultimo testo dialettale. Ma qui prepara il finale ed è pioggia che lava nel nuovo inverno che arriva, dopo l’estate marina. Ed è proprio alla riva del mare che si apprende la lezione fondamentale, tappa centrale che condurrà alla maturità raggiunta alla fine del libro. Le due poesie “Maroso” e “Muta geniale” scoprono l’inutilità della lotta contro ciò che perdiamo, inutile ogni rancore: “[…] E vedere ci appartiene, quanto l’ocra\ della spiaggia cui non sappiamo rinunciare.\ Perché ci somiglia questo tratto di riviera,\ il neutro maroso dei giorni\ in cui non sono stati salvati momenti\ alcuni, né insegnamenti, né le vittorie\ che ci aspettavamo”. Nulla si salva, tutto è assorbito dal ritmo vasto, ipnotico di quel bellissimo verso: “il neutro maroso dei giorni”; eppure da questa vita, dalla ricchezza dei suoi “saluti” e dei suoi “arrivederci”, non sappiamo staccarci.

(21 luglio 2010, particolare, olio, acrilico e matita bianca su tela)

(21 luglio 2010, particolare, olio, acrilico e matita bianca su tela)

Abbiamo visto come la scrittura di Accattoli indaghi i momenti di cui è costituito il crollo, ne sondi i ricordi e le amarezze così come provengono dall’abbandono degli abbandoni. Di rovina in rovina, di ricordo in ricordo, la scrittura va incontro ad una lenta maturazione. Il lettore ne è coinvolto, mentre prosegue, leggendo, poesia dopo poesia; sente una vibrazione minuta percorrere il libro e infine uno scarto si affaccia dopo un lungo anno di attenzione e di ascolto di ogni minima frattura interiore. Nella penultima poesia, che porta il titolo del libro, si va oltre il dolore e oltre il crollo. Scrive Accattoli: “siamo stati all’ombra troppo tempo”. Finalmente “ognuno dal suo lato\ vede la presenza dell’altro” e insieme “la presenza di se stesso”. A partire da questa scoperta, luminosa e splendente di “singoli bagliori”, reso ognuno finalmente consapevole, la scrittura può tornare alla ricerca dell’altro e della condivisione dell’altro nella sua pienezza e nella sua gioia. L’ultima poesia infine riporta lo sguardo nella bianchissima neve dell’inizio e nelle impronte che lì si lasciano; ma ogni cosa, ora, appare ritrovata in “qualcosa di sacro”, in una compostezza che accoglie. Il prossimo libro di Accattoli non sarà un libro di dolore; la sua futura poesia tornerà, ora più matura, finalmente ad essere plurale, a cercare nella parola quella spartizione dell’umana voce che è più sua.

____

ESTRATTI

Ficus benjamina

C’erano giorni in cui non lasciavamo passare

nemmeno l’aria sotto le porte,

le volevamo chiuse, le volevamo,

e però soltanto al vociare sul futuro:

le case, gli arredi, la cerimonia nuziale, la prole.

L’amore è un millepiedi nell’intercapedine,

la luce accesa d’improvviso alle due di notte

lo fa scappare oltre le serrature.

Chiusura in tre mosse

I

Acre la plastica sa di saliva

hai contato le volte che

ho detto basta e dopo questo c’è la morte,

il lungo sonno delle sedie vuote.

Ora mangiano gli avanzi

di quella sera, l’unto

amaro che galleggia sul piatto,

la crosta del formaggio andato a male.

Andato al male.

II

Adesso non ti dirò le paure

che ormai non potrai più sapere.

Mi curverò come un molo del nord,

sarò il cemento di questo ponte bianco,

la vertigine delle cicogne a collo torto.

Poserò un contrafforte all’ingresso,

un argine di contenimento

al tuo ritorno

tra gli odori della cucina e della pelle

appena lavata, di amuchina.

III

Presto sputerò la buccia dei lupini,

la tua buccia bianca e amara

e berrò del vino rosato fresco

ad altre latitudini, per altre lingue che non ti sei

mai messa ad imparare;

vorrà dire che non sarà più possibile parlare

come quando si faceva giorno dopo l’amore,

come due corpi massacrati.

Maroso

Poi c’è la resa,

il fiuto della polvere sui mobili

la foto a cui pensiamo digiuni;

credimi, è stato un uomo a dirti

la muta dei contorni.

E vedere ci appartiene, quanto l’ocra

della spiaggia cui non sappiamo rinunciare.

Perché ci somiglia questo tratto di riviera,

il neutro maroso dei giorni

in cui non sono stati salvati momenti

alcuni, né insegnamenti, né le vittorie

che ci aspettavamo.

Guazza/ Rugiada

La nengua s’è sciolta, c’è ‘rmasa la guazza

un palmo de tera cullosa

du fiori sporcadi de malta

Le scole riapre, la fila s’engrossa

de fronte la chiese c’è ‘l morto,

niusciù che se chiede

‘ndo riva la gioia, ‘ndo more la stizza

e fenisce ‘l dolore.

La nengua s’è sfatta, c’è ‘rmasa la porta,

ce passa davanti un cà vecchio e ce piscia,

te spetto finanta

che ‘l prete nun bussa.

La neve si è sciolta, c’è rimasta la rugiada/ un palmo di terra

collosa/ due fiori sporcati di fango/ Le scuole riaprono, la fila

s’ingrossa davanti la chiesa c’è il morto/ nessuno che si chieda

dove arrivi la gioia, dove muoia il rancore/ e finisca il dolore/ La

neve s’è disfatta, c’è rimasta la porta/ ci passa davanti un cane

vecchio e ci piscia/ ti aspetto finché il prete non bussa.